新巴比侖王國時期 (約公元前612~前539年)

公元前630年,西部沙漠的迦勒底人首領、原為亞述駐南方一名指揮官的那波帕拉薩乘亞述內亂之機,逐漸取得了巴比侖尼亞地區的控制權並於公元前626年自立為王,建立伽勒底王朝,即歷史上所謂新巴比侖王朝。後來他與米底人,可能還有西徐亞人結成聯盟,於公元前612年攻陷尼尼微,滅亞述帝國。從此,新的巴比侖王國繼承了亞述帝國在美索不達米亞的全部領土,幾乎囊括了西亞整個最肥沃的新月地帶。公元前605年那波帕拉薩死後,其子尼布甲尼撒二世繼位。後者在位40餘年(公元前605~前562年),是這個新王國最偉大的國王,也是世界古代史上最著名的人物之一,其聲名與古巴比侖王國的漢穆拉比相當。尼布甲尼撒武功顯赫,在《聖經》中有多處記載:公元前605年,其軍隊攻佔敘利亞和巴勒斯坦;公元前586年,滅猶太王國,洗劫耶路撒冷,將猶太國王、貴族及平民擄至巴比侖尼亞(即歷史上著名的“巴比侖之囚”);公元前567年,他又遠征埃及,掠得大量財富,使帝國的勢力擴展到地中海之濱。

在當時的巴比侖王國,神廟擁有大量地產,並經營商業和手工業。特別是居全國神廟之首的巴比侖瑪律杜克神廟的祭司更是王國政治生活中舉足輕重的力量。代表軍事貴族利益的那波帕拉薩和尼布甲尼撒二世都大力營造神廟,以爭取祭司的支持。在他們的統治下,美索不達米亞的精神首府又再一次獲得了復興。那波帕拉薩和尼布甲尼撒重建了國土上的許多神廟(大都使用燒磚),並在首都巴比侖為自己建造了宏偉的宮殿。此後,直到末代國王拿波尼度,在王國所在的70多年時間內,建築活動從未中斷。

巴比侖的崛起標誌著美索不達米亞文明進入了另一個重要階段。後人往往用“巴比侖”一詞來概括古代兩河流域的文明,這也說明巴比侖文化所創造的輝煌業績和它對世人具有的魅力。特別是尼布甲尼撒統治期間,巴比侖王國進入鼎盛時期,建築藝術也得到了一次神奇的飛躍。尼布甲尼撒不僅是一個天才的政治家和軍事首領,同時也是一個具有想像力和抱負的建設者,在美索不達米亞,還沒有哪個時期的建築能和這時期的媲美。得到歷史學家希羅多德讚揚的幾乎所有建築:巴比侖的城牆、宮殿、階梯形塔廟和後被稱為古代世界七大奇跡之一的“空中花園”,差不多都屬於這一時期。儘管這些建築的殘存狀態使我們很難對它們的風格進行全面的評論,不過從使用昂貴的燒磚和大量的上釉裝飾等方面不難看出,這時期的建築在宏偉和豪華上已達到了亞述建築所不曾有過的高度。

拿波尼度統治時,同瑪律杜克神廟祭司矛盾加劇,國王企圖另立新神取代瑪律杜克,但未能成功。公元前539年,波斯國王居魯士二世攻入巴比侖尼亞,神廟祭司迎居魯士進巴比侖城,拿波尼度被俘,兩河流域併入了波斯帝國的版圖。隨著波斯人的到來,巴比侖藝術隨著王國一起消亡,古代兩河流域的文明走完了它3500年的歷程,不過它的許多精神在以後的波斯建築中繼續得到了發揚。

第一節新巴比侖時期的城市建設

- 巴比侖城

[城市歷史沿革及知識背景]

巴比侖位於巴格達以南約90公里處,公元前19世紀初見記載,但當時僅為一個城邦。城市之名(Babylon)來自希伯來語巴別(Babel)的希臘語形式,它本身又是源于阿卡得語,意為“神之門”。《聖經·創世記》中記載了這個城市的修建和“頂端可通天堂”的巴別塔(Tower Babel)。還談到上帝如何通過製造語言混亂來懲罰人類的狂妄。但目前尚無充分的文獻和考古證據表明巴比侖和巴別位於同一遺址上,尋找原巴別塔遺跡的努力也沒有獲得公認的結果。

漢穆拉比統一美索不達米亞地區後,這裡成為他的巴比侖第一王朝的都城,同時也是祭祀巴比侖主神瑪律杜克的中心。公元前1595年,巴比侖落入赫梯人之手,後來又處在加喜特人控制之下。加喜特王朝雖然時時受到亞述人和埃蘭人的威脅和侵犯,但他們在這個地區的統治仍然維持了400年。在加喜特時期,巴比侖仍然保持了自己都城的地位。公元前1158年,城市遭到埃蘭人的洗劫,不久埃蘭王國又被尼布甲尼撒一世(約公元前1119~前1098年在位)征服。後者在巴比侖建立了一個新王朝,開始了一段建築和文化發展的新時期。公元前9至前7世紀巴比侖處於亞述國王的統治下(《聖經》中開始有明確記載的即這一時段)。公元前689年,經過一段時期的民族騷亂和暴動後,亞述國王西拿基立下令摧毀這座城市,但他的兒子伊撒哈頓又對之進行了重建。公元前648年,亞述國王亞述巴尼拔和和他統治巴比侖的兄弟之間發生衝突,戰火中,城市受到嚴重破壞。隨著尼尼微的陷落和亞述帝國的崩潰(公元前612年),美索不達米亞的權力中心由底格里斯河上遊移往幼發拉底河下游。那波帕拉薩於公元前626年佔領巴比侖並自立王朝後,即開始修復這座被嚴重破壞了的城市並把它再次建成新王國的首都。

在新巴比侖王國國王們的大力經營下,城市得到全面重建和擴大。特別是那波帕拉薩的繼承人尼布甲尼撒二世(即《聖經》中的尼布甲尼撒)更是力求恢復巴比侖帝國及其都城古代的光榮。在他的就職文告中宣稱:“莊嚴華美的巴比侖,我視你一如我的生命。……..在你仁慈的瑪律杜克庇佑下,我願盡我的力量,使你成為空前絕後、無比繁華、無比昌盛的大城。你將接受萬國的進貢,以及全人類的膜拜”。

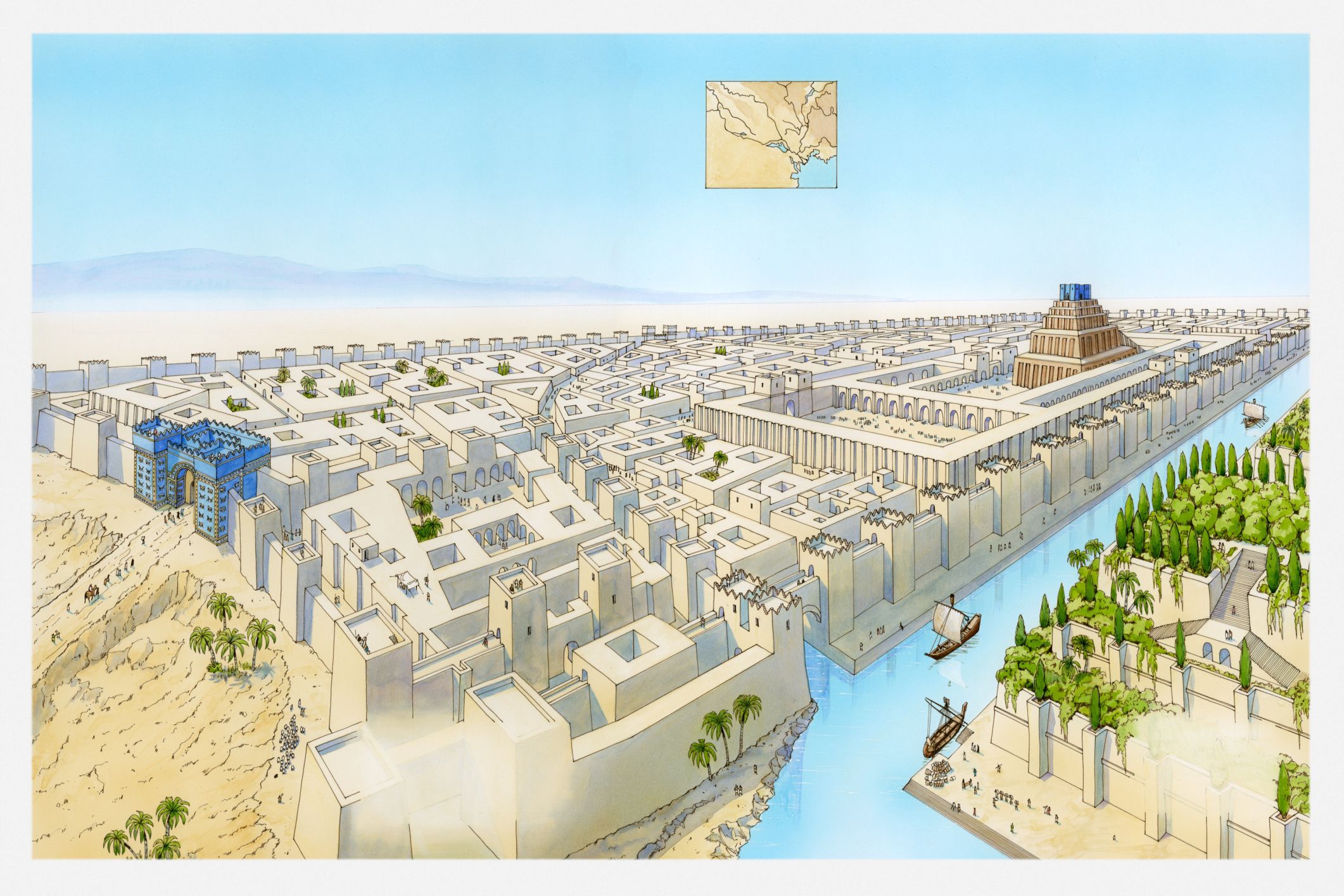

就這樣,在漢穆拉比之後1100多年,巴比侖再次成為“世界的中心”。尼布甲尼撒時期恢復或重建的主要工程包括雄偉的瑪律杜克神廟(塔廟,可能即《聖經》中的巴別通天塔)、伊什塔爾門、宮殿和神廟之間的巡遊大道、幼法拉底河上的宏偉大橋,被希臘人譽為世界七大奇跡之一的“空中花園”想必也成於這一時期(如果確實是在這裡的話)。在城市建設方面的這些成就使他名垂青史。可能在公元前460年左右訪問過這座名城的希臘歷史學家希羅多德曾讚歎道:“就壯麗而言,我們所知道的任何其他城市都難與它相比”。此時城市人口估計約有8萬。

我們對這一時期巴比侖城的知識主要來自三個方面:一是新巴比侖王朝統治者本人的記述,其中包括尼布甲尼撒關於他如何建造巴比侖城的銘文記載(所謂Steinplatten銘文),此外還有一些數量不太多的有關古代城市面貌的楔形文字文獻;二是西方“古典作家”—主要是希羅多德和克特西亞斯(約生於公元前416年,卒年不詳)—的著述。儘管對希羅多德本人是否造訪過這個城市還有人表示懷疑,但他根據的至少是第一手報告;克特西亞斯是阿爾塔薛西斯二世的醫生,曾隨這位帝王到過庫納克薩戰場。他同時也是一位歷史學家,寫過一部有關亞述和巴比侖尼亞歷史的23卷著作(《波斯》, Persicha)。可惜他的著作原本已失,不過,後期的一些作者,包括狄奧多羅斯和普盧塔克,都曾大量引用他的著述。在這些報告中,不僅有關於城市和建築的忠實記錄,對當時巴比侖人的風俗民情也都有諸多描述。19世紀最早的一批遺址探險家,如裡奇等,所根據的就是這樣一些文獻材料。不過,真正對城市進行的系統和科學的發掘還是在19世紀末和20世紀初,由德國建築師兼考古學家科爾德威和他的同事們完成的。這次考察從1899年開始一直持續到1917年,其結果構成了我們今天關於巴比侖的第三個、也是最重要的和最直接的知識和資訊來源。

今天人們所看到的巴比侖遺址大部為新巴比侖時期國王那波帕拉薩和尼布甲尼撒時的遺存。但在一個多世紀以前,在正式的考古工作尚未進行時,遺址所在的地面上幾乎沒有能夠看得到的遺跡。科爾德威在受德國東方協會(Deutsche Orient-Gesellschaft)的委託開始發掘的時候,曾估計這項工作需時5年。但由於城市遺存範圍很廣(約850公頃,是古代美索不達米亞地區最大的一個,其他較大的如尼尼微面積約750公頃,烏爾城所在的土丘僅55公頃),地層複雜,氣候嚴酷(夏季陰涼處溫度也能達到50C),考古發掘和研究工作的進展遇到很大困難。科爾德威本來希望能發現位於新巴比侖時期城址下面漢穆拉比時期的遺存。但到第一階段工作結束時,他已認識到,由於過高的地下水位,這一目標事實上很難實現,因而人們只好變更計畫,僅限於發掘新巴比侖時期以後的層位,並把發掘面擴大到晚期城市的整個區域。儘管科爾德威等人一直在緊張地工作,但在14年後的1913年,這位建築師出身的考古學者在縱觀發現的一個報告前言中不得不承認,原來預期的目標只完成了一半左右。1917年3月,當莫德將軍率領的英國遠征軍逼近,科爾德威被迫草草收攤的時候,原定的發掘計畫遠未完成。事實上,這以後,德國人在巴比侖的發掘工作再也沒有大規模地展開過。

從1958年開始,伊拉克文物局繼續進行了深入的考古調查並開始對城址中的遺跡進行修復。現已修復的有部分城牆、伊什塔爾門(這也是現存惟一比較完整的建築)、寧瑪赫神廟、巡遊大道等。與此同時,德國考古協會已故的倫岑教授和施密特博士也在遺址上進行了一系列短期的發掘。

[城市總體佈局及城防體系]

從希羅多德提供的敘述中(他對城牆所包圍的面積有個總的概括,同時還補充了一些有關佈局和建築的內容),已可對公元前6世紀時巴比侖城的巨大規模形成一個大致概念。特別使人感興趣的是,1899-1917年考古學家們發掘出來的,正是這個新巴比侖時期的城市。把希羅多德的記述和發掘結果進行比較,可以發現,希羅多德的記述和實際情況還是相當吻合的,一些具體尺寸也基本準確(至少在城防工事上是如此)。把這些史料和發掘成果綜合起來,人們即可對這個古代東方最大都會的總體佈局情況形成一個比較準確的概念。

城市位於幼法拉底河兩岸。河流自城市中部穿過,然後改向西行。這條河既為城市解決了水源,同時也豐富了景觀。在尼布甲尼撒時期,幼法拉底河位於今河道東側,將城市分成面積不等的兩部分(在波斯阿契美尼德王朝時期,河道進一步東移繞城而行)。城市最早的核心部分—內城(即老城)—位於河東,外廓為不規則的方形,邊長1.6公里左右。以後城牆在西側進一步擴大,形成河西新城。兩城由立在五個石墩上的大橋相連(橋為那波帕拉薩或他的兒子建造)。城市平面亦由方形變成不規則的矩形,周長約8公里,最大邊尺寸2.4公里左右。

內城城牆於那波帕拉薩時期規劃和開工,最後由他的兒子尼布甲尼撒完成,這個宏偉的防衛體系由內外兩道日曬泥磚牆構成。裡面一道(稱lmgur-Enlil )厚約6.5米,可能比外面一道為高;外圈(稱Nimitti-Enlil)牆厚3.7~4米。兩牆之間的空間填以碎磚,寬7米多,形成希羅多德所說欄牆之內帶防禦工事的城防巡道。城牆按規則間距(約20米)設一對突出塔樓,整個內城共有塔樓360座。城門9個,各以道路所通城市的保護神命名,其中最著名的即城市北門—伊什塔爾門。城門設有外守衛室和寬敞的內門房(其中4個已發掘)。

外牆腳下護城河寬20~80米,和外牆之間以寬20米的護堤分開。護城河內壁以瀝青砌燒磚加固,兩端和幼法拉底河相通(入口處裝鐵柵欄以防人潛入)。科爾德威還證實了希羅多德所說,“各類船隻可以圍繞著城河自由航行”。河上有橋樑通向6個主要城門。

東岸於內城之外,另建了一道平面呈三角形的外城牆。這個尼布甲尼撒時代建的外面帶有壕溝的巨大城牆把遠在城北的這位國王的“夏宮”圍入牆內,並在內城以南處折向河流方向。這道城牆實際上是由分開的三道牆組成:最內一道厚7.72米,由日曬泥磚建成;其外11米多是第二道稍厚(7.81米)由燒磚砌築的牆;再向外是另一道厚3.25米的燒磚牆,形成外城壕的內壁(壕溝可能寬達100米)。這道外城牆想必也如內城牆那樣設置了塔樓,但目前已無跡可尋。牆之間的空間填以破碎物料,可能是作為防衛通道的基礎,其寬度想必如希羅多德所說,可容“四馬戰車轉彎”。

有人認為,原來在河西可能也打算建這樣一個三角形的外牆,使城市擴大成為一個方城。但沒有證據證實這種說法。現存河東三角形城牆的兩個短邊均為4公里長,總長度超過8公里。由城牆圍括的城市遺址總面積約8.5平方公里左右。如果城市形成一個方形平面的話,整個面積將達到16平方公里。

一般來說,當時美索不達米亞的城市,出於安全的考慮(防止敵人船隊潛入),大都不讓河流從城中穿過(如尼尼微、豪爾薩巴德都是如此)。巴比侖開始時,可能因為國勢強盛,對此尚不介意。內城(老城)沒河僅砌築了一般的堤岸(每隔一定間距設台階通向碼頭平台)。但到拿波尼度時期,便不得不在宮殿和神廟等重要建築集中的河東岸加建了一道路新的城牆(牆外設寬闊的航運碼頭,另辟通向碼頭的城門),以加強城防薄弱的該翼。此外,可能出於內部監控的要求,連接城市兩邊的橋亦做成活動橋,橋面只簡單地鋪設厚木板,入夜可以撤去(直到今天,大馬士革的街道還有城牆阻隔,入夜就把城市分成互不相通的街區)。通過這樣的城防佈局,如果不算河西週邊部分的話,河東外城牆所圍的大巴比侖城事實上就成了一個周長12~13公里的三角形設防島嶼。在這一大片城市範圍內,除占地1/3左右精心設防的內城(即老城)外,還有不少耕地,使巴比侖好似一個被城牆圍繞起來的行省,至少在被包圍期間可自給自足維持相當一段時間。

從航片中可大致看出城市的總體佈局:頂端東北角上是位於巴別丘的尼布甲尼撒的夏宮。航片中央部分可分辨認出年代較早、主要建築聚集的河東老區的城牆和宮殿群,這也是考古學家發掘和考察的重點地區(其面積比薩爾貢的豪爾薩巴德稍大)。在河西目前部分低於河床的地區,考古工作僅限於探測,大致確定了城牆的範圍,並瞭解了有關街道佈局的一些情況。城市周圍有兩道城牆,但在航片東段,只能看到內城的城牆遺跡(發掘者未能找到蘇穆阿布建的最初城牆,也沒有發現加喜特時期的城牆)。說來奇怪的是,留存下來的正是這道不甚堅固的內城牆,今天,當人們走向遺址時還能見到它。這是因為外城牆的燒磚和遺址內的其他建築一樣,因為品質太好,很早就被盜作他用。

[主要建築及街道佈局]

內城主要街道大體與河道平行或垂直,至城牆處以高大的銅門作為結束,規劃相當氣魄。一篇論述巴比侖地志的楔形文字文書(屬塞琉西王朝時期,但有可能是早期文獻的摹本)披露了8個城門及許多神廟、街道和街區的名字。把這些材料和發掘結果相結合,大致可想像出城市的主要街道系統。這些街道中最著名的即河東岸南北向的“巡遊大道”(聖路)。主要宮殿及宗教建築均位於這條大道和河流之間。它穿過內城北面的伊什塔爾門,出城後直抵位於城北的一個專門的節慶建築(年慶堂)。在新年節慶期間,人們就沒著城外的這條所謂“ 禦敵街”(巴比侖名為Aibur-shabu,意“敵人無法通過”)運送神像。巡遊大道以東,有兩條東西向的主要幹道,其中位於居中位置的一條稱瑪律杜克大街,將塔廟區和城牆東面的城門連接起來,南北向主街與瑪律杜克大街相接處可能為了避開一條小運河(利比爾赫加拉運河)稍稍錯開。在河西區,兩條主幹道垂直交,南北向與城門相連的名夏馬什大街,東西向與幼法拉底河大橋相接的為阿達德大街。

主要王宮、塔廟、神廟及一個頗具規模的居住區均位於河東老城區。尼布甲尼撒時期的主要宮殿中,除夏宮位於外城牆東北端外,北宮和南宮均集中在老區西北角。其中最主要南宮(德國人稱為南堡,Sud-Burg)位於城市北面主要入口伊什塔爾門附近城牆之內。南宮東北角上,很可能就是所謂“空中花園”的遺址,以西為尼布甲尼撒父王的舊宮;宮區臨河道處建有一個俯臨河水的堅固棱堡。在尼布甲尼撒統治的後半期,他又在這個主要宮邸的北面建了第二個宮殿(北宮)。兩個宮堡之間的壕溝被填滿,同時建了一個大的棱堡,形成南宮北面的外城,使該段城牆得到進一步的保護。緊靠北宮外側(北側),是另一個大型防衛結(北城堡);它的外棱堡由很大的石灰岩砌塊加固,邊上即現存壕溝。

從北方來通向伊什塔爾門的大道自外城東面穿過,入城門後續接城內南北向主街巡遊大道。大道自此以緩坡向下南行,開始一段自南宮東牆邊上通過,穿過利比爾赫加拉運河後繼續向南,總計南行約900米至市中心,然後拐彎向西,直抵幼發拉底河大橋,進入城市西區。

巡遊大道東面,與南宮隔路相對的是新近由伊拉克文物局修復的母神寧瑪赫的神廟,小運河以南梅爾克斯區內有阿卡得的伊什塔爾古祠。大道西側為宏偉的階台狀塔廟聖區和城市保護神瑪律杜克大廟的圍地,向西通向幼發拉底河大橋的道路自兩區之間穿過。河西部分也有幾處神廟,近河岸處還有倉庫和碼頭。城市其他部分除次要神廟外多為大的私宅,其中一些沿著早期城市廢墟形成的丘坡排成階台形。

[尾聲]

尼布甲尼撒死後,巴比侖於公元前539年落入波斯國王居魯士手中,新巴比侖王國崩潰。此後巴比侖被波斯人統治了200年。不過,在阿契美尼德時代,城市的地位和重要性雖不及以往,但作為波斯帝國首都之一,城市仍然扮演著重要角色並保留了一批宏偉的建築。

公元前331年,馬其頓國王亞歷山大大帝遠征到這裡,曾想重建城市作為自己的都城。雖說這一宏偉的規劃尚沒有來得及實現,他就於公元前323年死在巴比侖,但在這個城市,希臘化的影響已表現得相當顯著。在這時期,瑪律杜克廟區一直是巴比侖尼亞的宗教中心。據斯特拉博的記載,這位年青的馬其頓統帥為清理廟區的基址徵集上萬人幹了兩個月,也就是說,他共用了60萬個工日(科爾德威在遺址上連續發掘11年,所支付的工錢也不過是80萬個工日)。在希臘化後期,巴比侖還建了一個希臘殖民地,城市的希臘化速度明顯加快。在宮殿東面緊靠內城牆處的一個土丘裡發現了希臘劇場的殘跡(目前已由伊拉克文物局進行了修復),相鄰的還有一個體育中心。劇場最早建於塞琉西王朝初期(甚至有可能是亞歷山大時),但在安息人改建和擴大時已淪為廢墟(眼下人們看到的殘跡均屬這次改建)。在遺址上還發現了希臘文的供奉題銘。20世紀初科爾德威曾在附近中央土丘處發現了一個人工平台,有明顯的火燒痕跡。因而人們相信它是公元前324年亞歷山大下令為他的密友赫菲斯提翁舉行隆重火葬的地方。最北面高約16米的丘崗由人工堆積的碎磚瓦礫組成(一些碎磚上還有尼布甲尼撒的名字),可能是亞歷山大準備重建塔廟時清理場地移來的(他到巴比侖時塔廟已成廢墟)。

亞歷山大死後,到塞琉西王國末期巴比侖城逐漸衰落。公元前275年,隨著城市進一步沙漠化,大部分巴比侖人遠走他鄉,遷居到底格里斯河畔的新城塞琉西亞。在塞琉西王朝和安息時期,為建造附近的新城希勒,品質上乘的新巴比侖時期王室建築的燒磚許多都被拆走重新加以利用,從而進一步加快了古跡的破壞進程(直到今天,在地方文物部門的監管下,這種行為才被制止)。

雖說在阿契美尼德王朝和塞琉西王朝期間,城市內許多地方都進行過修復和改造,但保留下來的這時期的建築要比尼布甲尼撒時期(即巴比侖建築的鼎盛時期)少得多。阿契美尼德王朝時期僅大流士曾在南堡西側建了一個小宮,平面長34.8米,寬20.5米。這個不大的建築從總體佈局到細部,基本都是按波斯風格,目前僅基礎部分尚存。另外在發掘覆蓋著瑪律杜克神廟殘墟的大土丘時,還找到了希臘人和安息人統治時期的一些遺存,包括一個帶柱廳的安息時代大型建築的遺跡和附近的一個廊廳。同時還發現了大量墓構,其中出土了一批希臘化時期的大理石和黏土塑像。

作為古代世界的政治和文化中心,巴比侖的歷史前後幾乎延續了近2000年。如今,儘管主要建築已經修復,周圍仍是荒野一片。除了城市的巨大名氣和防衛城牆的殘跡外,重要的古跡幾乎都沒有留下。

公元前1世紀的希臘歷史學家、西西里的狄奧多羅斯談到,瑪律杜克神廟、王宮和其他建築那時已淪為廢墟(《Bibliotetheca Historica》,11,9);城牆內的大部分土地亦變成了耕地,僅一小塊地區尚有人居住。斯特拉博也說過(公元前24年),城內大部分已荒蕪,只有尚存的城牆能作為年光輝歷史的見證,這也是他將其列入古代世界七大奇跡之一的理由( Book XVI,5)。公元116年,羅馬皇帝圖拉真東征安息期間,曾在巴比侖過冬。出於對歷史的追念,他在亞歷山大死去的地方敬獻犧牲,在他周圍,城市僅留殘墟一片……..

公元2世紀盧奇安(即琉善,120~180年以後)在他著名的《對話》中曾觸景生情,感慨人世活動的無奈並悲觀地預言:“尼尼微已經消失,了無蹤跡,不久,巴比侖也將如此”。

事實上,尼尼微遺址(今摩蘇爾城)從沒有被人們遺忘,然而盧奇安關於巴比侖的預言卻基本正確。自索西穆斯在記述羅馬帝王塞維魯攻打泰西封時最後一次提到它以後,直到17世紀,這個城市再沒有引起人們的注意。甚至到19世紀,比爾斯-尼姆魯德(博爾西珀)和阿蓋爾古夫(杜爾-庫里加祖)的塔廟還被人們誤認為是巴比塔。只是從少數地名上—如“如比丘”(Tell Babil,城市最北面的土丘)“巴比侖之地”(ardh Babil,當地人對城址的稱呼)—還能探得這個一代名城留下的痕跡。

二、其他城市

當然,新巴比侖時期國王們的建築活動並不僅限於首都本身,他們在蘇美爾和阿卡得的許多古城裡都進行了積極的建設。事實上,幾乎在每個發掘過的重要城市裡都可以找到這時期的遺跡,如西巴爾、烏爾、博爾西珀、尼普爾、烏魯克、伊新和基什。在基什東南的哈爾薩格卡拉馬丘,尚可見到保存得很好的兩個尼布甲尼撒時建的大型神廟的遺存;這是兩個相鄰的建築,其帶凹龕的牆體尚存幾米高。在西巴爾,那波帕拉薩修復了夏馬什神廟,同時還“挖了一條自幼法拉底河通向城市的水道”(河道此時已偏離了它原先的位置)。在博爾西珀,尼布甲撒改建了拿波神廟和大塔廟。他和拿波尼度在烏爾也從事業了積極的建築活動。前面已經提到尼布甲尼撒對烏爾城牆的大規模式重建,包括它的宏偉城門和在幼發拉底河上為商船設置的設防港口;在城市的一個新址上,這時還建了一個被稱為貝爾薩爾蒂-納納爾宮的宏偉建築;在這些工程中都大量子使用了燒磚。作為巴比侖尼亞地區祭祀月神的主要中心,烏爾在對宗教頗為熱忱的拿波尼度心中顯然佔有重要的地位,他不僅改建了塔廟,同時還修復了城市的一些主要建築。包括月神女祭司的宮邸。以上所列,僅僅是一些最主要的工程,像尼布甲尼撒,事實上在這時期幾乎所有的蘇美爾城市中都發現了帶有他名號及其印記的成堆的燒磚,證明他曾對那裡的古代祭廟或其他建築進行過修復或改建。

在進行建築活動的同時,新巴比侖時期的帝王們還念念不忘尋找過去的遺跡。拿波尼度在修建烏爾月神女祭司宮邸的過程中意外發現了一批珍貴的前期銘文。尼布甲尼撒在修復離尼普爾不遠的馬拉德的一個神廟時,同樣驚喜地發現了納拉姆辛時代的基礎,他將帶有自己名字的銘文和這位前期國王的銘記放在一起,在原先的基礎上加建了新的基礎。在拉爾沙,尼布甲尼撒重建了太陽神廟,在清理基址時發現了加喜特國王布林納布里亞什時期的基礎。自然,這些君王們的考古活動主要是出自宗教的動機和熱忱,但取得的成果無疑是重大的。通過這些活動,不僅發掘出一些過去的傳聞及歷史,還在美索不達米亞的古代丘崗裡發現了一批實實在在的器物。前面已經提到了巴比侖和烏爾的博物館,在尼普爾,同樣發現了這時期的一批古物藏品。從一批早期實例(如尼尼微的亞述巴尼拔圖書館和西巴爾公元前9世紀的那波阿帕利迪納建築碑)中可知,這種好古的風尚在新巴比侖時期可謂源遠流長。

第二節 主要古跡及建築概況

一、建築材料及技術

和具有少量木材和部分採石場的亞述不同,巴比侖王國所在的巴比侖尼亞地區既無石頭亦無木材。在亞述,人們還可把黏土和少量的石材結合在一起,而在巴比侖,惟一可用的材料似乎只有黏土。為了用它來完全取代石材,人們只得力求用焙燒的辦法來賦予這種材料以石頭的某些特性。儘管由於燃料缺乏,製造困難,燒磚在巴比侖建築中還是使用得相當廣泛。到公元前7世紀,它已成為尼布甲尼撒建築中使用的主要材料。希羅多德亦證實,城牆和碼頭至少部分是用這種人工材料造成的。《聖經·舊約》第一卷《創世記》在談到巴比侖歷史上最古老的塔樓時,也明確指出,它是一個用焙燒的方法使之硬化的黏土結構,而且是由“來自東方”的人建造的。

在美索不達米亞地區,燒磚尺寸可達0.315~0.63米。差不多所有的磚都有下令模制它的君主的標記。前面我們已經提到,在遺址現場,很多燒磚上都有尼布甲尼撒的名號。

既用燒磚,就有灰漿的問題。迦勒底盛產的瀝青是一種不透水的粘合劑,因而用得很廣。希羅多德甚至提到由浸過瀝青液的蘆葦構成的砌體找平層;在泰洛的迦勒底遺跡中也發現了夾在瀝青層中的纖維物質編成的席帶。在比爾斯一尼姆魯德和卡爾斯的迦勒底遺址中人們還用了石灰漿。不過,巴比侖採用的石灰漿看來不可能是起源于巴比侖尼亞地區,因為燃料和石灰石的缺乏使它的價格非常昂貴(石灰很可能是來自亞洲高原地區),同時豐富的瀝青也使得它變得完全多餘。

目前人們有關巴比侖石構工程的知識主要是根據希羅多德的記述而不是發掘。據他的記載,西拿基立的王后尼托克里絲在水道和一座橋上曾用過切鑿得很好的巨大石塊(《歷史》,1,186);還談到巴比侖的橋採用了用鉛封固的石橋墩,以及將石頭“用鐵和鉛連在一起”的方法(這大概是有關這類連接構件的最早文字記錄)。除了希羅多德的這些記述外,人們對巴比侖石建築的情況瞭解得很少。

根據斯特拉博的記述,巴比侖房屋的屋頂平台是由棕擱樹的直立莖幹構成,支在同為棕擱樹製成的立柱上。為防立柱劈裂外部還套了柳條箍,最後覆以著色的抹灰層。在宮殿裡,支撐頂棚的棕擱樹幹被代之以杉木或花費巨大勞力運來的其他珍貴木料製作的大樑。在提到這些外來木材的時候,他同時還提到皮革做成的頂篷,顯然這是指在國王宮邸院落裡為遮蔭而設的一些支在輕質骨架上的慢帳。

二、主要建築遺跡

這時期留下的主要建築遺跡差不多都集中在巴比侖城內。

[城門及街道]

伊什塔爾門被認為是巴比侖建築中最高成就的代表。這是個精心 設計的獻給女神伊什塔爾的建築,即是城市的主要入口又是巡遊大道的起始點。

由於城市北面的幹道在到達伊什塔爾門處形成一個向上升起的陡坡,城門本身和巡遊大道的鋪地要高出周圍建築幾米。城門在尼布甲尼撒時期曾3次改建,每次門內街面也都有所提高。從圖6-42的復原中(其中示兩道城牆)可以看到外門建設的這3個階段。下面黃色的為第一階段,由未上釉的焙燒磚砌築;中間暗黃色的為第二階段,已有釉磚裝飾;最後,上面藍色的是採用上釉型磚的最後一個階段。隨著這一階段的完成,頭兩個階段的工程已隱沒在基礎中。

由於在科爾德威到來之前,當地居民把這裡當作建築採石場,因而鋪地以上已沒有什麼東西留下。在鋪地下面,德國人發掘出城門和街牆的基礎。他們發現,正如尼布甲尼撒在他的銘文中所說,他把基礎砌到15米的深度,幾乎達到了丘下的原土層。這些基礎和尼布甲尼撒最後一次用釉磚改建時已完全埋在地下的早期城門(殘牆最高處尚有12米)遂成為近代參觀者能看到的全部遺跡。不過,考古學家們已可根據這些下部結構和出土的大量釉磚殘片及街道石塊大體復原城門及街道本身的構造和裝飾。

由於城門處為兩道防衛城牆,城門本身結構也是雙重並聯。門兩邊設壯麗的塔樓,其間為高大的拱形通道及內室。現場挖出的早期殘牆上還有大約150個以單色型磚組成的公牛和巴比侖傳說中角龍(sirrush)的造型(為阿達德和瑪律杜克的象徵,形象高約1.3米 )。最後階段帶有兩個塔樓的大門和相鄰的巡遊大道外牆飾以類似的動物造型,但改用華美的彩色釉磚。一個塔基處尚存的小塊磚面使人們有可能對這些牆面進行復原。圖案中按一定間距重複表現獅子、公牛和角龍等形象。於亮麗的青藍色背景上交替佈置棕色、黃色和白色的各種造型。形象高約90釐米,共575尊。黃色的牛往往帶有藍色的毛,毛的分佈主要是裝飾性的,位置上並不特別注重寫實;奉獻給瑪律杜克的龍是白色的,細部黃色。在豪爾薩巴德也曾用過彩色釉磚做成的鑲板,但形象是平的;在巴比侖,雖用了平釉,但大部分是上釉的浮塑,由木模製作,上面的動物造型類似浮雕。這種做法雖然工作量較大,但效果突出,通過絢麗色彩的對比,建築顯得格外華美,光影的變化尤增魅力,和過去泥磚建築的單調乏味迥然異趣。

德國人於1913年將最後一階段釉磚城門的殘跡運往柏林,在博物館內重新組建(上面用了部分現代燒制的釉磚,但很容易和古代的殘片區別開)。複建後的門高14.3米,頂端垛口的形制主要根據亞述浮雕中的巴比侖建築圖樣。另在遺址現場入口處造了一個尺寸為原大一半的複製品,就近供旅遊者參觀。

從北面城外的, “年慶堂”沿“禦敵街”向伊什塔爾門行進時,可看到長約200米的一段寬闊的鋪砌路面,道路兩邊為高牆夾峙(一邊為北宮東牆,一邊為東部外棱堡西側),護牆上佈置了約120個由上釉型磚組成象徵伊什塔爾的獅子造型。道路以緩坡朝城門方向延伸,地面還保留著公元前6世紀時的大塊鋪石(尼布甲尼撒、一度被擄往巴比侖的先知但以理和以後的大流士當年想必經常在上面來往)。道路中間鋪大塊石灰岩板,兩邊鋪帶白色紋理的紅色角礫岩板。每塊鋪石的邊棱上還題有尼布甲尼撒致神的獻詞。

巡遊大道同樣用1.05米見方的石灰石板鋪就,中央石板白色和玫瑰色,兩邊為角礫岩板紅色,石板上刻有楔形銘文。這個比任何一條羅馬大道都要寬闊的“聖路”給它的發掘者科爾德威留下了深刻的印象。大道兩邊牆上白色和金色的獅子、公牛和角龍裝飾也是用特殊的磚模大量翻制的,標準磚尺寸為33釐米x 33釐米x8釐米,拼出一個獸形至少需11層磚。由釉磚組成的圖像、豔麗的飾帶及重複的薔薇圖案創造出一種生動、鮮明的裝飾效果,使這條大道在城市中顯得格外突出。牆頂端設垛口,它和位於基部的彩釉裝飾之間由未上釉的簡樸粗磚砌築,表面抹灰泥。門內部的牆均為釉磚,只是獸形飾帶部分由公牛和角龍圖案組成,沒有用獅子。現場目前已部分復原。博物館內的複製品由於比例縮小(門本身也只重建了前方較小的兩座側塔),氣勢上當然不及原構。

[王宮]

巴比侖城的宮殿遺存差不多均屬尼布甲尼撒時期,但在波斯和塞琉西時期進行過改造和擴建。城市主要宮殿南宮(又稱“大宮”)位於伊什塔爾門西面,緊靠北城牆,夾在西面的幼發拉底河和東面的巡遊大道之間,是發掘清理得最好的一組建築。它的大門朝東,面向宗教節日期間遊行隊伍經過的大街。整個宮殿占地面積270米x 180米,是個由許多小單位組合成的迷宮式的建築群體。不過,除了巨大的規模外,這個宮殿的規劃和建築和美索不達米亞傳統似乎並沒有太多的聯繫。

在尼布甲尼撒時期(可能也包括波斯諸王統治時,當時這裡是他們的冬季宮邸),宮殿由5個連續佈置的大院組成。這些院落基本上佈置在同一軸線上。東側主入口內為第1個較小的院落,周圍是宮廷衛隊和其他王室成員及雇員使用的房間 (據考曾有過一個製作雪花石膏花瓶的工匠)。由此進入第2個可能是行政官員使用的院落。然後通過一個宏偉的山門(“崇偉門”)進入位於建築中央的第3個、也是最大和最重要的一個大院(平面尺寸63米x 58米)。院南側即尼布甲尼撒二世的御座廳,正面開三個大門的這個廳堂和其他重要的接待房間一樣,為了躲避夏日的暑熱坐南朝北。大廳面寬差不多和整個院子的寬度相等,室內于南牆正中安置御座。這裡可能就是《聖經》和色諾芬所說伯沙撒擺設盛筵的地方和亞歷山大去世處。但御座廳外貌和亞述同類建築有所不同:薩爾貢王宮御座廳門口的守衛神像和高達2.75米的國王及其廷臣們的浮雕像在這裡被代之以和伊什塔爾門類似的那種華麗的釉磚立面。院落立面上這種豐富多彩的釉磚裝飾構成了後期巴比侖宮廷建築的一個顯著特色,特別是御座廳外立面一塊牆板更是獨具特色:深藍色背景上,突出白色、黃色和天藍色的細柱圖案,柱上帶有渦卷和棕擱葉的柱頭,其間用優美的花飾相連(最後一個復原圖為安德列所做);只是在基部的釉磚護壁上,才出現由吼獅組成的圖案,但它們並不是像亞述的護衛雕像那樣面對觀察者,而是形成一組由側面像組成的飾帶。它和亞述裝飾的區別是顯而易見的,從古典題材的圖案上看,當時美索不達米亞和希臘很可能已有來往。

除御座廳外,南宮其他房間的功能都無法最後確定,估計多為居住和行政辦公用房。第3個大院以西為那波帕拉薩最初的宮殿,以後可能是住宅區。其後即尼布甲尼撒建造的巨大設防城堡,其牆厚達25米,為防止相鄰河道的濕氣侵襲,結構都經過精心處理。

這些建築具有極其宏偉的尺度,僅從平面圖上看很難加以想像。例如,希臘的梯林斯衛城,連同它的厚重圍牆在內,可以整個放到南宮內還有富裕;尼布甲尼撒的御座廳(平面52米x17米)即使和巴黎凡爾賽宮的鏡廳(73米x 10.4米)相比也毫不遜色。

19世紀末,德國考古學家在發掘南宮時,在東北角挖出一個半獨立的地下建築物,面積約1260平方米。這個建築由基本對稱的兩排共14個拱頂房間組成(平均每個面積僅6.6平方米),中間由走廊分開,周圍有高大寬厚的圍牆。沉重堅實不同尋常的拱頂結構顯然是為支撐重荷而設(現場還找到了許多傾落的石構件)。特別是西邊的一間屋內還發現了一口帶有三個井筒的深井,上面房屋的設施似可用來裝置汲水的器械(提桶附在連續轉動的鏈條上)。所有這些發現都使包括發掘者在內的許多人相信,人們在這裡找到的,正是和巴比侖城牆一起被希羅多德等古典作家們譽為古代世界七大奇跡之一的“空中花園”的殘跡 (用土鋪墊在連續的拱頂上,層層加高,栽種花木;灌溉用水則依靠小屋中的鏈泵式壓水機供應,這種壓水機直到今天在兩河流域仍然可以看到)。只是這些說法,尚無法從泥版文書中得到確證; 加之在這裡同時發現了給猶太囚徒的配給物清單,平面本身也表明,這個奇特的結構也可能是作為庫房或行政用房使用。這些都使人們對“空中花園”的說法又產生了懷疑。

巴比侖內城牆外側為北宮(德國人稱上城堡Haupt-Burg)。這部分還沒有完全發掘,但在尼布甲尼撒和他的繼承者的博物館處已發現了大量的“文物”。他們的收集品中,包括著名的石獅、馬里總督的雕刻、亞述巴尼拔及其孿生兄弟夏馬什舒姆烏金的石碑、公元前8世紀馬里總督夏馬什雷沙烏舒爾的石碑(據說此君還將養蜂技術傳入美索不達米亞)、一個玄武岩的赫梯氣象神碑刻,以及無數其他的殘片和銘刻(最早的屬烏爾第三王朝時期);由於在那裡發現了一塊大流士一世的石碑,可知這個博物館一直存續到波斯人統治時期。一些泥版文書表明,在這裡還曾有一個王室圖書館。

位於遺址北部邊界處的夏宮所在地被稱為“巴別丘”(Tell Babil,這幾乎是最初名稱得以保留下來的惟一地區);夏宮之名系來自一個垂直的通風井(這種起降溫作用的設施在今天的東方住宅裡仍可看到)。除了高約18米的下部結構外,其他留存下來的東西很少。

在巴比侖城內還可以找到多處波斯人統治的痕跡。特別令人感興趣的是在主要宮殿西北角發現的柱廳。它可能是大流士建的宮殿,供王儲薛西斯使用。這個波斯宮殿同樣沿襲新巴比侖時期的傳統,飾以釉磚。在狄奧多羅斯的著作中可找到當代人的有關記述。據他說,早年到過波斯宮廷的克特西亞斯認為這些裝飾不是屬大流士時期,而是阿達德,尼拉里三世的母親薩穆·拉瑪特所為,克特西亞斯還宣稱宮內一幅狩獵圖上畫的騎馬女子就是她。科爾德威在這裡發現了許多釉磚殘片,其中果真有“一個婦女的白色面孔”,幾乎可以肯定就是克特西亞斯看到的那個形象的殘跡。在這個波斯風格的宮殿裡還發現了花卉圖案裝飾,帶愛奧尼雙渦券柱頭的柱子,以及其他一些人物造型的碎片(顯然是表現皇家近衛隊,即“萬人永續軍”的成員)。

[宗教建築]

在埃及,宗教建築的重要性顯然超過了世俗建築;在亞述則相反,宮殿佔有重要的地位,它將神廟作為附屬建築納入自己的圍牆範圍之內。埃及建築是神權政治的產物,國王的權力亦在神權的支配之下;亞述建築是君主政體的產物,君主支配著祭祀本身。在巴比侖,宗教建築的地位似乎介於這兩者之間:比亞述要更高一些,但重要性不及埃及。

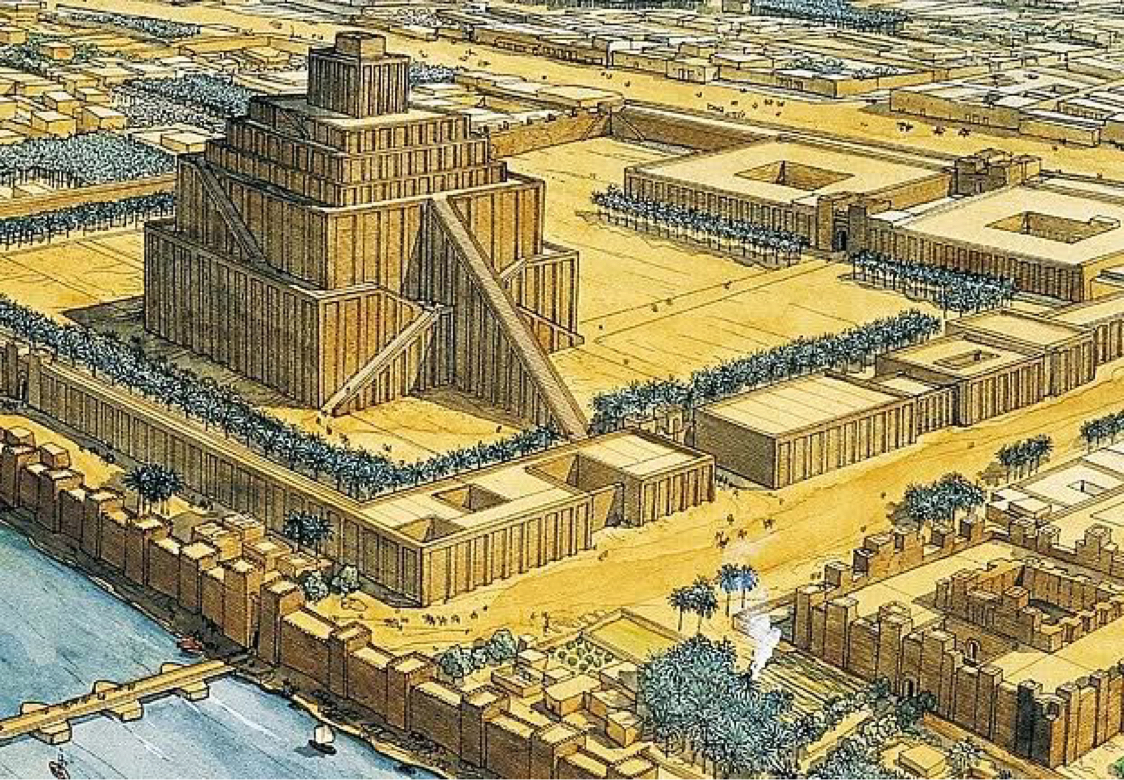

塔廟和城市保護神瑪律杜克的大廟是巴比侖城內最主要的宗教建築,也是歷史上這類建築的著名代表。根據楔形文字記載,瑪律杜克神廟可上溯到第1王朝時期,塔廟想必也具有同樣的歷史。但直到公元前7世紀,在西拿基立於公元前689年拆除這兩個建築後,才有文獻提到它。以後文獻上提到主持過重建的還有亞述國王伊撒哈頓、亞述巴尼拔,再往後即那波帕拉薩和尼布甲尼撒,後者完成了他父親的工作並建了位於頂層的祠堂(“高廟”)。

然而,這兩個建築的復原也是最令考古學家們困惑的問題。因為它們的主要物質實體可說是蕩然無存。塔廟區500多米見方,只有內外圍牆尚有殘跡可尋(但科爾德威平面上標注的廟區外圍牆的年代尚有若干疑問)。周圍的行政建築群雖已得到發掘,但作為巴比侖主要古跡的塔廟本身的結構,已完全被盜磚的人拆走。到科爾德威開始發掘時,那裡只有一個既深且大的盜坑和殘存的部分基礎,僅能從航片上辨認出塔體最下一層及其南面大台階的外廓。塔廟燒磚面層厚15米左右,從這裡也可知道邊上的盜溝何以會如此之寬。

這個塔廟是否就是《聖經》故事中“通天塔”(即巴別塔,詳《舊約·創世記》第11章)的原型,目前還是一個頗有爭議的問題。有人認為傳說中的通天塔,就是這個新巴比侖時期巴比侖城內的瑪律杜克塔廟(其高度為295英尺,約近90米,這樣的高度,在當時人們的眼裡自然有“通天”的感覺);但也有人認為,當時巴比侖城內有兩座神廟,一是瑪律杜克塔廟,人稱“地廟”;另一座叫巴比侖塔,稱“天廟”。後者才是傳說中的“通天塔”。不過,刻有希羅多德關於巴比侖塔記述的石碑是在瑪律杜克塔廟內發現的,因而一般都認為,瑪律杜克塔廟就是巴別塔。從文藝復興時期開始,許多藝術家還根據這些描述,繪製出想像中的通天塔景色。

這個塔廟(稱“埃特曼安吉”,意“作為天地之基的宅邸”)既是神廟又是觀象台(對天體的崇拜把這兩種理想結合到一起)。今天,人們關於它建築的全部知識,從考古學的角度來說,不外乎兩大方面:一是希羅多德和其他古代作家的記載以及泥版文書(所謂瑪律杜克神廟泥版)所提供的測量資料和某些浮雕及印章圖案上的造型;二是現場被盜掘後留下的基礎和通向它的梯道殘跡(由此可大致推出塔廟的外廓形狀)。

在古代文獻中,以希羅多德的記述最為詳盡:“城市的兩部分在中心各有一塊帶圍牆的地區:一個是周圍有高大堅實城牆的王宮;另一個是帶有古代銅門的宙斯·貝洛斯(Zeus Belos)聖所。聖所方形,每邊長兩個斯達地,中央是個巨大的塔,一個斯達地見方。在它的上面有另一個塔,該塔又支撐著第3個塔,如此繼續一直到8個。外面一個坡道成螺旋形上升通到最後一個塔。上到半道有一個露台和一些座位,使人們能坐下來在路上休息。最後一個塔內是一個大的聖堂,裡面有一個裝飾華美的臥榻,邊上是一個金案,但無雕像。只有一個人能睡在那裡,即神在所有供奉該神的祭司(即所謂“預言者”)中挑選出來的一位本地婦女。下面聖區裡還有另一個祭廟,其中有一個大的宙斯金坐像,邊上置一張金案”(希羅多德:《歷史》)。

根據這些線索,考古學家們已經提出了各種各樣的復原方案[帕羅在他的《塔廟和巴別塔》(Ziggurats et Tour de Babel,巴黎,1949年)一書中,提供了有關巴比侖塔廟的詳盡綜述和各種復原方案]。圖6是1913年發掘後最早提出的3個方案。在接下來的20年裡人們又繼續提出了一批復原設想,其中最具代表性的有8個。圖7則是近40年來一些權威學者(A帕羅、R.科爾德威和K.G.西格勒等)提出的幾個復原方案。總的來看,各方案在底層平面上並沒有多大差異,因為這部分文獻記載和發掘所得相差不大(約91米見方),但在層數和梯道的配置等方面,爭議之處甚多。雖然所有的方案都拿不出足夠的證據,還有許多遺留問題無法解決,但在下面幾點上學界似已達成共識:即塔基方形,每邊長約91米(100碼),高7層;內部為土坯砌築,外覆磚(有人估計全塔共用磚5800萬塊);有3個梯道,外觀上比較接近烏爾第三王朝時期的塔廟。B.赫勞達發表的最新研究成果,基本上體現了這些內容,至少在目前看來,是最可能的方案。

塔廟以南即瑪律杜克神廟。作為王權和城市的保護神,瑪律杜克在巴比侖具有至高無上的地位。正如尼布甲尼撒在祭祀儀式中獻給這位神的聖歌中所說:“神啊,如果沒有你,所謂王也將一無所有……神啊,我的名號是你定的,是你,引導著我的腳步……你信託我治理萬民,我會使萬民受到你的恩惠”。

作為瑪律杜克居所的這個神廟(稱“埃薩基拉”,意“帶高屋頂的宅邸”,在這裡,它可能是扮演著“低神廟”的角色)自然是城市中最重要的建築之一。然而;遺憾的是,位於王宮建築群以南約1公里處阿姆蘭·伊本·阿里丘下的神廟殘跡現被大量難以清理的後期建築掩埋,它的廢墟在厚20多米的後期建築的殘渣碎片下,頂上還有一個伊斯蘭教寺廟(Hajji Amran),其發掘意味著要移走3萬立方米積土。所幸的是,儘管科爾德威無法挖到建築本身,但其探井已達到了鋪地層(深達21米!據銘文記載屬亞述國王亞述巴尼拔和伊撒哈頓時期)。神廟的外廓亦通過類似的方法探得;主要建築占地約78米x 86米,東面兩個外院,總尺寸90米x 116米。主廟內還有若干祠堂,其中北側的一個科爾德威認為是瑪律杜克之父伊亞的聖祠(亞歷山大的將軍們在他病重時可能就是在這裡祈求神明的保佑)。瑪律杜克的主祠在西面,入口處有一個宏偉的塔樓立面。

尼布甲尼撒在談到這個內殿時,說他“在其牆面上覆以閃亮的金子,使它像太陽那樣發光”。按希羅多德的說法,殿堂內“有一尊用黃金製作的瑪律杜克巨像,坐在一把金寶座上,下面是金基座,邊上還有金桌台。迦勒底人跟我說,一共用去了22噸多黃金。神廟外還有一個金祭壇,另一個雖不是金的,但尺寸甚大……在這個較大的祭壇上,迦勒底人在每年的貝爾(瑪律杜克)節慶期間要奉上約2噸半的乳香”。

以上就是人們目前所掌握的這個神廟的概況。至於它的平面佈局,則只能憑想像和揣測,人們的結論也往往相互矛盾。德國人最後報告裡的復原圖和柏林博物館裡的大比尺模型,甚至在主祠的位置上都未能一致,就是一個很好的說明。至於當年的那些豪華的陳設,諸如6米高的瑪律杜克金坐像(上面引的希羅多德記載說它重達22噸)、18.5噸重的金寶庫和其他各種神奇物品,現在只能說是一些傳聞而已。

新巴比侖時期建了不少保留巴比侖尼亞傳統平面形制的宗教建築。位於巡遊大道以東和伊什塔爾門相鄰的母神寧瑪赫神廟就是其中典型的一個。這是個平面尺寸為53米x 35米的長方形土坯建築,表面有白色的灰泥裝飾。不難看出,和亞述神廟比起來,它的平面表現出和阿斯瑪律的埃什努納宮神廟和伊夏里神廟更近的親緣關係(如在內院一側設寬內殿,朝大門的後牆處辟龕室,其內低矮平台上置神像等),這也是神廟建築中所謂“巴比侖式”平面(建築圍著一個方院佈置)和“亞述式”平面(入口門位於內殿短邊中央,對著奉祀雕像)的主要區別。這個具有巴比侖王朝晚期特點的建築,最近已在原址修復。除了瑪律杜克神廟和寧瑪赫神廟外,在巴比侖還有50多個小的祭廟,其中已經發掘了幾個,如河東中央居住區(梅爾克斯區)的伊什塔爾古祠、南面的古拉神廟、尼努爾塔神廟等。其佈局大都按這時已被普遍接受的一種模式,即入口、院落和聖堂佈置在同一軸線方向上,只是附屬房間的展開方式有所不同。

[住宅]

巴比侖城內已發掘出一批私人住宅,特別在前面提到的所謂梅爾克斯區,這是個孤立地段,其中漢穆拉比時期的遺跡仍在目前地下水位之上。

這些住宅已經過初步研究。作為都城內的建築,有些規模頗大,也相當富麗,在建築學上具有一定的價值。它和美索不達米亞歷史上各時代的城市住宅大體類似,且與王宮在佈置上有共通之處。住宅多為庭院類型。出於安全的考慮,外牆立面上無窗,通過中央院落採光。內院(亦可稱為中庭)或露天,或冠以帶有透光縫隙的屋頂。這些建築中最具特徵的是接待廳堂部分,人們可通過一個側院進入大廳。在這類建築中,經常可以看到作為這時期巴比侖建築獨特表現的外牆造型,即砌牆的磚和牆麵線之間有一個小小的角度,形成了連續的“犬牙”形垂棱(或曰“鋸齒形”立面,這種形式在巴比侖和烏爾均可看到)。這種做法可能最初是用在形狀不規則的地段上(此時外牆和裡面的矩形房間之間具有一個自然的斜角)。此外,希羅多德還曾提到“兩或三層”的房子。伍雷在烏爾的住宅院子四周也確實發現過木構圍廊的證據,表明上面曾有過樓層;然而在巴比侖,卻沒有發現這類構造的痕跡,因而對希羅多德的說法很難證實。有的住宅內設有私人禮拜堂(下面有時還有墓葬)。一些住宅裡出土的大量實用器物及工藝品,反映了巴比侖家庭生活的各個側面。

由於城區密度很大且多次重建,房屋的平面往往只能遷就所在地段的不規則外形。在美索不達米亞的城市建設中,這幾乎是一種普遍的情況,儘管這方面的問題還沒有人認真研究過。有的學者因此宣稱,在當時的西亞城市,人們還沒有近代意義上的城市規劃概念。公共建築和私人住宅一樣,只是根據它的內部功能來佈置,極少或完全沒有把它放到所在的群體中去考慮。例如,豪爾薩巴德內城和尼姆魯德宮所在平台上的神廟和宮室的佈置就看不出有什麼明確的意圖和構想;烏爾城內的情況也是如此;在巴比侖,除了巡遊大道外,人們很難看到後期城市那種經過規劃的跡象。城市總體規劃概念,似乎直到希臘影響充分表現時,也就是說,在波斯人最終統治了美索不達米亞以後,才開始出現。

[石碑]

如果說巴比侖建築在規模上可與亞述相比的話,那麼在其他方面,它所表現的則主要是自己固有傳統的復興,而不是亞述藝術的再現。留存下來的少數浮雕表明,甚至在亞述統治時期,南方的傳統也沒有中斷。和亞述作品比起來,許多界碑更接近加喜特的式樣。如圖8所示的瑪律杜克阿帕利迪納界碑(公元前714年)。它表現的是國王將土地贈與一個部下並將這一切置於神的保護之下(碑頂上刻著神的標誌)。界碑的這種職能、圖案連同國王和屬臣的面相,顯然都是巴比侖式的,和亞述風格無涉。屬臣的身材按程式縮小了比尺,人物雕刻亦體現了巴比侖的作風,柔和圓潤的形式使人們更多地想起漢穆拉比和烏爾納姆石碑,而不是和它同時代的亞述國王的石刻(只要比較下手臂的處理就可以看出這點)。同時,巴比侖人表現的是真正的側面像,而不像豪爾薩巴德的雕刻,總是把肩部轉向視平面,當然這也和老巴比侖採用幾乎近于圓雕的傳統造型手法有關。

圖9是公元前870年國王那波阿帕利迪納為紀念其修復西巴爾的夏馬什神廟而建的石碑(根據文字記載,這位元太陽神的雕像可能就放在神廟的祭殿裡)。石碑上表現出許多古代的特點:人物的服飾可追溯到公元前第3千年,手勢和標誌(圓環和測杆)也是這樣;神座邊的人牛形象是阿卡得的薩爾貢和漢穆拉比時代太陽神的屬物,為亞述時期所罕見。三個靠近的較小的人物形象亦符合古代的模式:走在前面的是太陽神的祭司,他正領著國王來晉見主神,仲裁女神在後面舉手祝福,正如烏爾納姆石碑和馬里宮中繪畫所表現的那樣。只是在早期的紀念碑中,人的身材並沒有縮得如此之小。太陽神面前的那些祭祀設施則前所未見,可能是受了亞述藝術的影響,因為亞述人常用這些祭祀工具—標誌物、祭壇、神像之類,碑中太陽的圓盤標誌放在祭台中央一個架子上,由上面一個神衹把持著。