第8章 太陽之子

在帕爾米拉帝國的急劇擴張的一兩年間,在位的羅馬皇帝是克勞狄二世(Claudius II),由於他曾在奈蘇斯戰役大破哥特人,所以也被稱作克勞狄-哥特庫斯,意為克勞狄,對哥特人的勝利者。268年底,他與戰友奧勒良、赫拉克良等人,合謀殺害了伽利埃盧斯皇帝,隨後被將士們擁立為帝,270年1月,他死於瘟疫,總共在位一年多一點。雖然在位時間短暫,可他是羅馬帝國歷史上頗有作為的一位皇帝。他用一連串的勝利,擊退了阿勒曼尼人的入侵,奪回了高盧帝國治下的西班牙和高盧南部,為徹底消滅這個割據政權打下了基礎。

克勞狄二世有兩個弟弟,一個叫奎提盧斯,在他死後繼承了皇位。另一個叫做奎普斯,奎普斯有個女兒叫克勞迪婭,其夫婿叫歐卓皮烏斯,這兩口子有個兒子叫康斯坦丁烏斯,康斯坦丁烏斯是戴克里先【四帝並立】時代的四個皇帝之一,他的兒子更有名,就是以《米蘭敕令》、修建君士坦丁堡而聞名的君士坦丁大帝。

奎提盧斯接哥哥克勞狄的班,登上帝位的時候,已經50歲了,雖然年紀一大把,可他的軍功和人望都遠不如亡兄。他原以為哥哥的嫡系部隊會擁戴他,不幸的是不僅東方的芝諾比婭不承認他的合法性,羅馬軍隊也同樣不喜歡他。270年夏季,奎提盧斯遇弑,克勞狄二世的愛將奧勒良登上帝位。

214年,奧勒良出生在巴爾幹半島的一個下層家庭中,他的父親是一個愚魯而貧窮的農民,他的母親卻不同凡人,她是當地的太陽神女祭司。她的出生地推羅(Tyre)是腓尼基(黎巴嫩)古城,也譯作提爾,是迦太基女王黛朵(Dido)的故鄉。再考慮到推羅與太陽神埃拉伽巴爾的老巢埃美薩很近,210年代又是有埃美薩血統的塞維魯王朝統治時期,太陽神密特拉崇拜也逐漸向羅馬帝國傳播,這位推羅的卡麗葵特斯應該是太陽神埃拉伽巴爾/巴力/密特拉女祭司。

史書上沒有記載為何這位高貴的女祭司,要嫁給一個又蠢又窮的農民。無論如何,他們的兒子確實不同凡響。奧勒良出生時,他家後院中長出有著玫瑰芬芳、金色花蕊的紫色無名花卉。他出生後,一只老鷹把繈褓中的奧勒良叼走,將其放在附近太陽神殿的火祭壇上,本來應該有火的祭壇偏偏此時火熄滅了,等等一大堆祥瑞。

奧勒良從小就力大無窮,天生是當兵的料,所以他十幾歲時便投身軍旅生涯,並迅速以勇猛善戰步步高升。他曾在與來自東歐草原的薩爾馬特人(Sarmatians)的戰爭中,一天之內手刃48個敵人,並以300人的兵力在數日內擊斃9050個薩爾馬特人。希臘神話中有個著名的部族—亞馬孫人(Amazon),部族成員都是女性,為了便於射箭,她們割掉右側乳房,Amazon的本意就是沒有乳房。據說薩爾馬特人就是亞馬孫人的原型,以善於騎射著稱。奧勒良對薩爾馬特人的輝煌勝利,讓他獲得了騎兵專家的美譽。在美因茨(Mainz德國美因茨)附近的一次對法蘭克人的戰役中,他率領一小隊騎兵,一舉擊殺700法蘭克人、俘獲300人,並將所有戰俘賣為奴隸。

到伽利埃盧斯執政晚期,他已經是皇帝陛下的騎兵司令了。克勞狄在位時,他更成了軍界第二號人物,帝國的全部騎兵都由他指揮,鑒於那時的騎兵相當於後世的機械化部隊,他的軍職有點像裝甲兵總監古德裏安。克勞狄死後他遞補為帝國頭號資深名將,眾望所歸的取代奎提盧斯當上了皇帝。

奧勒良的軍紀非常嚴明,嚴禁官兵不經允許的劫掠平民和互相盜竊,他告訴自己的軍紀官:如果你想活命,就管好士兵們的手。不要讓士兵偷竊平民或其他士兵的家禽、綿羊、葡萄、穀物、油、鹽、柴火,大家要滿足於自己的軍餉和津貼(暗喻不許軍官克扣軍餉),讓他們利用戰利品發財而不是靠劫掠地方致富。由於軍紀好,他又總能帶領部下打勝仗,所以他的部隊以軍容整齊、器械完備、紀律嚴明著稱。

另一方面奧勒良非常殘忍。當他還是個軍官時,他手下有一個士兵與平民的妻子通姦,被苦主捉奸在床。奧勒良下令將兩顆大樹的強行拉彎,樹梢分別捆在士兵的兩條腿上,之後一聲令下放開兩棵樹,繃直的大樹瞬間將這個倒楣蛋撕成兩半。這件事之後,全軍上下無不震恐。他的做法和風格,在驕兵悍將橫行的羅馬軍界,絕對是個異類。將士們對他又敬又畏,畏遠多於敬。

奧勒良接手的羅馬帝國,雖然經過克勞狄二世的修補,依然像一條千瘡百孔的破船,隨時都可能沉沒。東面是蒸蒸日上的帕爾米拉帝國,西面是仍然具有一定實力的高盧帝國,北面則是糾纏不休的日耳曼人。經過短暫的權衡,皇帝的矛頭首先指向北方的日耳曼人,270年底,他相繼大破汪達爾人(Vandals)、薩爾馬特人、朱同人、馬考曼人,將他們趕出義大利,為了表彰他的卓越功勳,元老院送給他勳號日耳曼尼庫斯 馬克西穆斯,意為對日耳曼人的勝利者,大獲全勝。次年他又粉碎了阿勒曼尼人對義大利的入侵,並徹底剿滅了多瑙河以南的哥特人,殺其酋長。至此多瑙河以南的巴爾幹半島全部肅清,為此奧勒良又獲得了勳號哥特庫斯 馬克西穆斯,意為對哥特人的勝利者,大獲全勝。為了減輕邊防壓力,他主動縮短戰線,放棄多瑙河以北的、圖拉真皇帝設置的達西亞省(羅馬尼亞)。

肅清巴爾幹之後,奧勒良的觸角就可以越過黑海海峽,與帕爾米拉帝國治下的安納托利亞發生接觸了。帕爾米拉帝國與奧勒良皇帝的羅馬帝國,關係十分微妙。雖然芝諾比婭和兒子巴巴拉圖斯皇帝拒絕承認奎提盧斯,但是對威名遠播的奧勒良卻是另一番態度。奧勒良即位後,芝諾比婭治下的亞歷山大城,發行了一款很有趣的銀幣,兩個幣面分別是奧勒良和巴巴拉圖斯的頭像,這表明芝諾比婭承認奧勒良是羅馬帝國合法皇帝,同時巴巴拉圖斯是奧勒良的共治皇帝,按這個邏輯,帕爾米拉帝國並不是一個獨立的帝國,而是羅馬帝國的一部分。問題在於巴巴拉圖斯的皇帝/奧古斯都頭銜,並不是羅馬元老院授予的,而是他自封的。

對於巴巴拉圖斯的做法,奧勒良可以做一個選擇題

1 承認巴巴拉圖斯的皇帝頭銜,繼續與他維持一國兩帝的假像,大家井水不犯河水,轉而去打距離較近、勢力日衰的高盧帝國。

2 以巴巴拉圖斯擅自稱帝為名,宣佈對方是偽帝僭主,公然撕破臉皮,發兵討伐對方。

這位年過半百的皇帝選擇了後者,究其原因,除了要在不多的有生之年,恢復帝國舊疆的個人雄心壯志之外,筆者總結出三個原因:

1 財政。帕爾米拉帝國征服了羅馬帝國的全部東方領地,完全封死了東方商路,東方的絲綢、香料、寶石等商品不僅要由薩珊帝國過一手,還要被帕爾米拉雁過拔毛,關稅的損失不說,定價權也在帕爾米拉手中,羅馬帝國的財政因此瀕於崩潰。

2 糧食。羅馬帝國有兩大農業區,西北方的高盧,東南方的埃及。高盧帝國獨立,使羅馬失去了高盧農業區,另一個麵包籃子埃及,又被帕爾米拉征服,羅馬帝國陷入糧荒,隨之而來的是糧價飛漲,進而帶動整體 CPI 上漲,惡性通貨膨脹讓民生日益窘迫。高盧帝國屢次與日耳曼人、羅馬帝國征戰,高盧農業區遭到巨大破壞,即使消滅高盧帝國,恢復高盧的農業生產也需要時間,而埃及遭受的兵燹幾乎可以忽略不計,儘快收復埃及才是解決糧荒的正道。

3 宗教。經過數百年的宗教傳播與融合,埃拉伽巴爾/巴力/密特拉逐漸融合為統一的太陽神密特拉。作為太陽神女祭司的兒子,奧勒良是個狂熱的密特拉信徒,帕爾米拉新都埃美薩是他心目中的聖地,竊據聖地的帕爾米拉帝國,自然是他的頭號敵人。

271年底,乘著剿滅巴爾幹半島上的日耳曼人的餘威,奧勒良率軍經拜占庭渡過黑海海峽,正式拉開了東征的序幕。

第9章 夏陽炎烈

雖然羅馬的騎兵不如帕爾米拉精銳善戰,羅軍也不像對手那麼富裕,能裝備最好的馬匹、盔甲和武器,那麼為了挫敗對手,就只能從騎兵數量入手了。騎兵專家奧勒良調來了以達爾馬提亞(Dalmatian,巴爾幹半島西北海岸)騎兵為核心的,全國各地所有能調來的騎兵,還從日耳曼、薩爾馬特、斯基泰等部族和戰俘中招募了大量騎兵,在渡過黑海海峽以前,奧勒良帳下已經擁有1萬以上各族騎兵,加上天下無敵的羅馬步兵,奧勒良的全軍大約有5~6萬人。

黑海海峽對岸的亞洲省份是比提尼亞-本都省,該省重鎮、拜占庭對面的卡爾西頓城(Chalcedon)對奧勒良不戰而降,卡爾西頓成為皇帝東征中佔領的第一個亞洲城市,也成為奧勒良的東征大本營。隨後奧勒良向東南行軍,毫無抵抗的佔領安納托利亞高原中部重鎮,加拉提亞省首府安卡拉(Ancyra,土耳其首都安卡拉/Ankara)。

奧勒良遇到的第一個拒絕開門迎降的城市,是加拉提亞省東南城市田納城(Tyana)。田納扼守托羅斯山脈(Taurus Mt.)中最重要的南北通道—西里西亞門的北方出口,有著極為重要的戰略地位。顯然,田納的軍民遠比卡爾西頓和安卡拉更忠於芝諾比婭女皇,緊閉城門拒絕皇帝的大軍入城。脾氣火爆的皇帝龍顏大怒,為了激勵將士們奮勇攻城,他聲稱城破之日,只犬不留。渴望靠洗劫城市來發財的羅軍將士們,自然軍心大振奮勇爭先。見羅軍攻勢兇猛,芝諾比婭女皇的援軍卻遲遲不見蹤影,一位名叫赫拉的富裕貴族,偷偷打開城門,將城市和同胞們出賣給皇帝,企圖以此換取皇帝的饒恕和賞識。

入城之後的奧勒良,做了兩件出人意料的事情。首先處死了賣城求榮的赫拉克萊蒙,以此來警告那些公開和潛在的各色亂黨們:我奧勒良是個撥亂反正、中興帝國的英主,而非頭腦簡單的赳赳武夫。其次,當將士要求皇帝履行承諾,允許他們劫掠城市時,奧勒良從容對曰:朕確曾言只犬不留,今遂之,令屠城犬務盡。隨著皇帝的一聲令下,一向以軍紀嚴明著稱的奧勒良的軍隊,將城中的狗狗們屠殺殆盡,對田納城則秋毫無犯。即使是被處死的赫拉克萊蒙,他的萬貫家財也沒有被皇帝沒收,皇帝以此來證明,殺赫拉克萊蒙是因為他是叛徒,而不是貪圖他的財產。

奧勒良在田納的所作所為,大大提升了他的威望值和魅力值,他的軍隊也成了仁義之師。奧勒良的令名很快就不脛而走,他成了萬民景仰,人心嚮往的明君聖主,截至272年初春,安條克以西以北的所有城市都向奧勒良敞開了城門,羅軍的行軍成了一次盛大的武裝遊行,兵不血刃便收復了整個安納托利亞。

也許大家會奇怪,奧勒良在亞洲所向披靡的征程中,芝諾比婭在做什麼呢,難道還沉浸在征服埃及的喜悅中嗎?其實早在奧勒良渡過黑海海峽之前,芝諾比婭就在積極準備與對手的決戰。之所以對安納托利亞不聞不問,坐視奧勒良狂飆突進,與帕爾米拉帝國的軍事組織和最高統帥部的戰略思想有關。前文說過,帕爾米拉的軍事組織與薩珊帝國相似,以重騎兵為軍隊中堅,步兵很虛弱。帝國擴張過程中,芝諾比婭也意識到了步兵的不足,除了招募來的雇傭兵,她的步兵中堅為強制、半強制收編的羅馬軍團,例如在攻陷博斯拉時收編的第三昔蘭尼加軍團殘部。因此帕軍形成了以帕爾米拉的騎兵、羅馬的步兵為核心的混合模式,前者大概是世界上最好的騎兵,後者是世界上最好的步兵,兩者結合起來,帕軍似乎是比亞歷山大東征軍還要厲害的世界第一勁旅。但是奧勒良這一來,芝諾比婭和她的統帥部發現根本不是這麼回事。

首先羅馬步兵的忠誠度非常可疑。前面說過,芝諾比婭攻佔博斯拉時,拆毀了城中的尤庇特-哈蒙神廟,這位大神不僅是博斯拉的守護神,還是第三昔蘭尼加軍團的保護神,這個軍團對女皇的怨恨可想而知。其他的羅馬步兵在面對正統羅馬皇帝時,會不會陣前倒戈,也要畫個巨大問號。

其次,安納托利亞全境是高原,層巒疊嶂、溝壑縱橫,不適於帕爾米拉重騎兵的衝擊,如果陣中的羅馬步兵再叛亂,那麻煩就大了。所以芝諾比婭主動放棄安納托利亞,至於安納托利亞的各個城市是願意歸順羅馬帝國,還是繼續為女皇效忠,那就聽天由命了。也正是如此,除了田納的短暫抵抗外,其餘城市在奧勒良的心戰攻勢下,紛紛不戰而降,不肯為女皇火中取栗。

最後,帕爾米拉本是一個城市,短短數年間的猛烈擴張,兵力有限的弱點暴露無遺,很多地方都沒有駐軍。宰達打下埃及後只留了 5 千人駐守,一旦普羅布斯殺回來,這些駐軍馬上不戰而退,就很說明問題。在亞洲,雖然名義上整個安納托利亞都聽命於女皇,但主要原因是西哥特人佔據了巴爾幹東南角,隔絕了西安納托利亞與羅馬朝廷的聯繫,卡爾西頓、安卡拉等名城大邑只得向女皇稱臣效忠,緊抱女皇的大腿,以換取女皇保護他們不被日耳曼人搶劫。這種望風而降、傳檄而定是不穩定的,對這些城市來說,只要不是各色蠻族,誰當主子都一樣。女皇對他們的死活也並不關心,無力也沒興趣實施有效控制,因此羅馬人一來他們就順順當當的開門迎降了。

272年夏季的一個早晨,大致在薩珊帝國太宗沙普爾一世去世的同時,奧勒良率領的羅馬大軍、芝諾比婭和大將宰達率領的帕爾米拉軍隊,在安條克東面,奧倫特河河岸伊美亞村(Immae) 附近,隔奧倫特河對峙,這裏是一片開闊平原,恰好適合重騎兵衝鋒陷陣。女皇和宰達統帥的帕爾米拉帝國最精銳的大約1萬重騎兵,部署在奧倫特河西岸,奧勒良的羅馬大軍則在河東佈陣。奧勒良一眼望去,帕爾米拉重騎兵人馬都穿著重甲,士兵們盔明甲亮,長矛短劍在冉冉升起的的中東陽光照耀下,反射出奪目寒光。披著沉重馬鎧的阿拉伯馬,打著響鼻、喘著粗氣、前蹄猛刨地面,躍躍欲試。全軍上下人如虎馬如龍,鬥志昂揚,信心十足。一副等待羅軍過河,再以無堅不摧的騎兵衝鋒一舉蕩平對手的架勢。

奧勒良的部下除了天下無敵的羅馬重步兵,還有他從帝國各地搜羅來的所有騎兵。他的騎兵雖然鎧甲、武器、訓練、戰力都不如對手,幾乎都是輕裝騎兵,但是人數大約超過帕軍騎兵一倍。帕軍騎兵有品質,羅軍有數量,應該能與對手一搏。看來盾堅甲重的帕軍沒有渡河的意思,遠道而來的奧勒良可耗不起。問題在於敵前渡河是兵家大忌,如何才能不受干擾的渡河,又能擊敗對手呢?看著逐漸向頭頂爬升的太陽,身為太陽神信徒的奧勒良不禁放聲大笑:神佑我也,破敵必矣!

奧勒良命令步兵留在河東不動,自己親率全部騎兵,當著芝諾比婭的面渡河佈陣。芝諾比婭以為羅軍騎兵渡河後步兵也會渡河,所以按兵不動沒有發動攻擊。待羅軍騎兵渡河並擺好陣型,對方步兵遲遲沒有渡河的意思,女皇才知道判斷失誤,錯過了半渡擊的好機會。不過不要緊,女皇對於自己的精銳騎兵打垮羅馬輕騎兵信心十足。於是芝諾比婭命令全軍端起長矛,排成密集隊形,向奧勒良的騎兵發起衝鋒,企圖一舉將敵軍粉碎或者趕進奧倫特河喂王八。伴隨著擂起的戰鼓聲,騎兵們雙腿夾緊戰馬,緊張得略微出汗的雙手,一只勒緊韁繩,另一只緊握長矛,弓起身體催動戰馬;萬匹帕爾米拉戰馬撒開四蹄,由靜止變成小步跑,最後變成全速衝刺跑,刹那間聲如滾雷、揚塵漫天、勢不可擋。品質不如人還背水列陣的羅軍騎兵,面對如牆而進的敵軍,不禁面面相覷、面如土灰,戰馬也驚恐的不由自主的向後踏步,整個陣型有動搖之勢。久經戰陣的騎兵專家奧勒良卻並不慌張,命令全軍陣型順時針向南旋轉,利用速度優勢躲開帕軍的猛力衝鋒。

帕軍的阿拉伯馬爆發力強,善於衝刺但耐力不夠,加上人馬都有重甲而負載過重,所以一沖未著便很快氣喘吁吁的減速並逐漸停下來,陣型也有些散亂。於是女皇下令停止追擊,重整陣型並略作休息。見羅軍仍沒有主動攻擊的意思,女皇再次下令全軍持矛衝擊。奧勒良見敵人再來,便下令繼續利用速度優勢後退,卸去敵人的衝擊力。就這樣雙方的你沖我跑的流程,上演了數次,直到在烈日的炙烤下,疲憊不堪的帕軍人馬都被高溫和重甲耗盡體力,轉向南方的熾熱陽光,也恰好照得帕軍人馬睜不開眼睛。帕軍的戰馬要麼癱軟在地、屢喚不起,導致騎兵變成步兵,要麼任憑騎手鞭策卻寸步不行,帕軍的陣型因此亂成一團,行不成行,站不成列。

看到時機成熟,奧勒良命令騎兵們拉緊韁繩,全體向後轉,反身向帕軍發起衝鋒,河對岸的步兵們也渡河從背後向帕軍發起攻擊。於是乎,可憐的帕爾米拉的騎兵之花們,還有馬可騎的被羅軍用長矛刺於馬下,徒步的則被羅軍長矛刺翻,再被戰馬的鐵蹄蹂躪為一團肉泥。下麵的戰鬥則是一邊倒的大屠殺,參戰的帕軍幾乎全軍覆沒,血沃沙場。

看到敗局已定,芝諾比婭和宰達率領親隨和一部分還有馬匹可騎的殘兵敗將,逃往安條克附近的達芙妮(Daphne)山。在山下,芝諾比婭和宰達留下部分殘兵,讓他們多帶箭矢棄馬上山據險固守,牽制羅軍的攻擊,芝諾比婭和宰達則率領其餘的騎兵逃往安條克。追擊到達芙妮山下的奧勒良,眼看天色漸暗,又以為芝諾比婭等人也在山上,便下令將達芙妮山團團圍住,並就地宿營,準備次日早晨再一舉消滅殘敵、生擒芝諾比婭。

金蟬脫殼的女皇和宰達,擔心安條克市民聽說帕軍戰敗而產生異心,先在城外重整隊形、梳理妝容,又找了一個年齡、體型與奧勒良相似的老頭,給他披上羅馬紫袍冒充奧勒良。然後女皇、宰達等人擺出一副雄赳赳氣昂昂、從容不迫的樣子,以凱旋者的姿態帶著冒牌奧勒良進入安條克城,對市民們聲稱戰勝並俘獲了奧勒良。心驚肉跳的享受了市民們的歡呼後,好不容易挨到月上三竿,女皇將安條克倉庫中的財寶物資,通通裝上駱駝,帶上城中還忠於自己的軍隊,連夜離開安條克,逃往都城埃美薩。

第二天一大早,本想一舉殲滅達芙妮山上殘兵的奧勒良,得到了女皇不在山上,而是在安條克轉了一圈又逃往埃美薩的戰報。為了防止陷入權力真空的安條克發生意外,奧勒良留下步兵繼續圍困達芙妮山,他帶領騎兵,以整齊的軍容、高昂的士氣浩浩蕩蕩開進安條克,足有十年未見王師的安條克市民,又一次走上街頭,以更高分貝的歡呼和掌聲迎接奧勒良。進城之後皇帝出榜安民,嚴禁軍士搶劫、擾民,這些舉措為他贏得了百姓的一致好感,安條克也因此成了他的穩定後方。稍作停留後,為了向安條克市民們炫耀羅軍的戰力,奧勒良帶著廣大熱衷圍觀的安條克醬油黨,趕到達芙妮山下,要以帕爾米拉守軍的鮮血讓市民們開開眼。

達芙妮是希臘神話中一位美麗的仙女,矢志終生不嫁。太陽神阿波羅愛上了她,並追逐她。達芙妮不從,邊逃跑邊向諸神祈禱,別讓阿波羅的髒手玷污了自己。就在速度奇快的阿波羅追上她的一刹那,達芙妮的身體變成了一棵月桂樹(laurel),化身為月桂的達芙妮也因此成了貞操和童真的代名詞,達芙妮鞋業品牌就是以她的名字命名的。塞琉古帝國的開國皇帝塞琉古一世(Seleucus I,358-305-281BC),在安條克城西依山建設了達芙妮花園(paradise of Daphne),園中建有阿波羅神廟,這座山因而得名為達芙妮山。帕爾米拉的殘兵就盤踞在山頂上,企圖用充足的矢石和陡峭的山勢,將達芙妮山變成一座堅固堡壘。

見此情景,奧勒良命令在伊美亞戰役中無所作為的步兵,排成著名的羅馬龜甲陣,冒著如雨的矢石、沿著狹窄的山路向山頂攀爬。付出不小的代價登上山頂之後,羅馬重步兵們轉換隊形,排成盾牌牆,將大部分帕軍擠下懸崖摔得粉身碎骨,剩下的被分割包圍,全部死於羅馬短劍之下。

勝利結束了伊美亞-達芙妮雙重會戰之後,奧勒良收攏部隊,向南方的帕爾米拉首都、他崇拜的太陽神聖地—埃美薩進軍。

第10章 軍崩都頹

離開安條克的奧勒良,並沒有急於南下,而是慢慢騰騰、穩紮穩打的向南推進。攝於羅馬軍威,沿途的Apamea(安條克以南,奧倫特河右岸)等城開門迎降,每到一城奧勒良都要砸出大把金錢大排筵宴、舉辦歌舞娛樂,既展示朝廷的盛大氣象,也用來招攬帕爾米拉帝國的反對派。見帕爾米拉日漸式微,眾多對芝諾比婭心懷不滿的美索不達米亞人、敘利亞人、腓尼基人、巴勒斯坦人、田納人、阿拉伯人,紛紛加入皇帝的陣營,其中最重要的是阿拉伯騎兵和巴勒斯坦步兵。

前文提到芝諾比婭曾發兵大破臺努赫部落聯盟,殺其酋長哲狄默(Jadhima al-Abrash)。由於哲狄默無子,加上軍事失利,臺努赫部落聯盟瓦解為數個部落。其中最重要的是萊赫米(Lakhmid)部,其酋長是哲狄默的外甥阿慕爾(Amr ibn Adi)。阿慕爾是阿拉伯歷史上的傳奇人物,其母是哲狄默的的妹妹Raqush,阿慕爾出生時嘴裏含著個金勺子,比口含通靈寶玉的賈寶玉還神,因為勺子有長把,子宮裏空間狹小,搞不好會劃傷母親的子宮或自己的口腔。阿慕爾長的非常漂亮,其母Raqush為了不招惹麻煩,從小就給他帶上面紗。阿慕爾成年時,正趕上摩尼創立、傳播摩尼教,他沒有選擇傳統的猶太教、基督教、祆教、密特拉,而是趕時髦做了摩尼教徒。聽說奧勒良來討伐帕爾米拉,阿慕爾登高一呼,號召原臺努赫各部落,組成聯軍為奧勒良效力。羅馬人將這些自備乾糧,趕來討伐帕爾米拉的阿拉伯人,統稱為薩拉遜人(Saracen),用來與忠於女皇的阿拉伯人相區別,據考證這是第一次有明確記載的薩拉遜人稱呼。

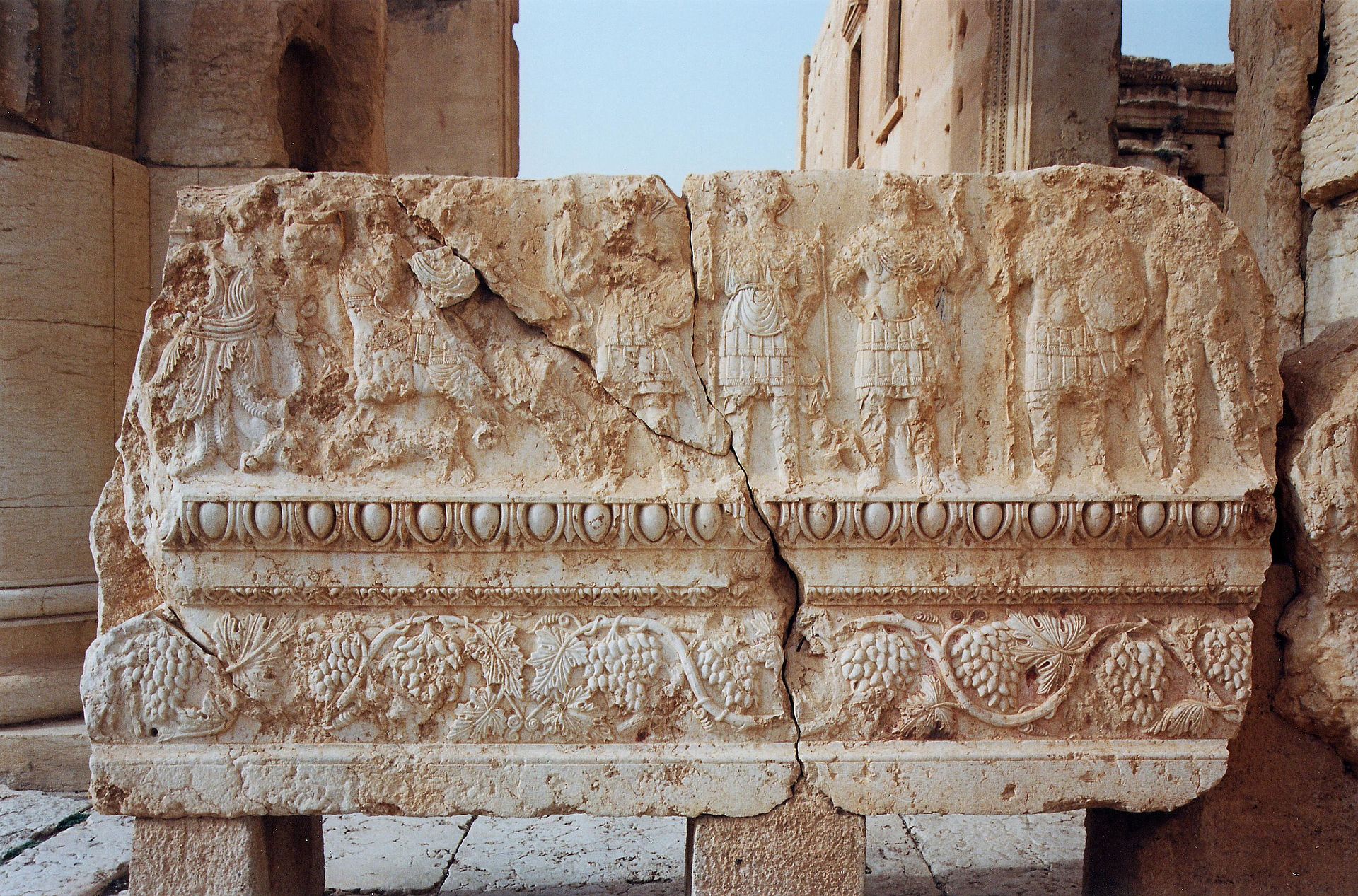

巴勒斯坦步兵是由來自巴勒斯坦中部山地的剽悍山民組成,他們的形象,有意或無意的模仿希臘神話中的大力神赫勒克勒斯 (Hercules)。赫勒克勒斯的典型形象是不穿盔甲、赤裸上身,左肩披著刀槍不入的尼密阿巨獅(Nemean Lion)的皮,右手持握釘頭大棒。這些人身材魁梧、力大無窮、蠻勇好鬥,身上不穿著盔甲,手中的釘頭大棒,做為鈍器是各種鎧甲的天敵,如果讓他們沖起來,衝擊力不遜於騎兵。

當奧勒良帶著越來越多的軍隊,抵達埃美薩城下時,芝諾比婭和她的傾國之兵已經恭候多時了。埃美薩是女皇的首都,更是太陽神的聖地,廣大密特拉信徒的精神家園,根本不容有失。為了一舉打垮奧勒良,女皇放棄了帕爾米拉、埃美薩之外的所有城市,將所有能搜刮來的軍隊都集結到埃美薩城下,她的大軍多達7萬人,其中約有2萬騎兵,5萬步兵,帝國的興廢存亡就在此一戰了。

奧勒良將羅軍的陣型一字展開,步兵居中,其中堅為皇帝的禁衛軍,以及日耳曼前線久經考驗戰功卓著的各個軍團,其成員多為潘諾尼亞人(Pannonians,奧地利和匈牙利)、莫西亞人(Moesians,保加利亞)、凱爾特人(Celtic)。、以巴勒斯坦步兵為代表的新入夥的中東步兵,部署在羅馬正規軍的側翼。羅軍的騎兵,得到了安納托利亞人、薩拉遜人的補充,數量有所增加,分為兩支部署在步兵的兩側,以防帕軍側翼迂回。

帕軍的陣型與羅軍相同,只不過朝向相反,也是步兵居中,騎兵在兩翼。步兵的中堅為帝國擴張過程中收編的羅馬軍團,輔以中東盛產的步行弓箭手。騎兵以重騎兵為主,輕騎兵為輔。本來帕爾米拉的重騎兵比例很低,隨著帝國的擴張和富裕,重騎兵的比例迅速上升。帕軍的所謂輕騎兵,與重騎兵的最大區別,在於馬匹沒有重甲,騎手的鎧甲依然質優量足,與羅馬重騎兵不相上下。帕、羅兩軍的人數相當,步騎兵的比例也相差無幾,只不過帕軍的騎兵品質高,羅軍步兵品質高,雙方各有所長又各有所短,真打起來鹿死誰手,猶未可知。

隨著女皇輕輕頷首,大將宰達揮動令旗,命令帕軍兩翼的騎兵驟馬出擊。聽吧,號角綿長、鼓聲擂起;看呐,身披敘利亞鎖甲,頭戴半蛋殼形頭盔,留著漂亮鬍鬚的帕軍騎兵,端起長矛,抖動韁繩、催驟戰馬,提速、加速、衝刺,向羅軍兩翼的騎兵發起衝擊。女皇的兒郎們,圓睜的怒目、戟張的鬚髮、閃亮的矛尖和揚起的漫天沙塵是你們的標誌,是你們在幼發拉底河畔剿滅薩珊帝國禁衛軍,令沙普爾夜不能寐;是你們在安納托利亞掃蕩牛高馬大的日耳曼強盜,將他們趕回海上;是你們在博斯拉粉碎了哲狄默的薩拉遜人,讓他們部眾瓦解,四散奔逃;還是你們在巴比倫堡摧毀了普羅布斯的羅馬人頑敵,完成了女皇收復埃及的豐功偉業。高傲的帕爾米拉武士們,用長矛、短劍和駿馬來捍衛自己的榮譽吧,你們的正面衝擊是堅不可摧的,無論是特洛伊的堅固城牆,還是希臘的巍峨奧林匹斯山,都抵擋不住你們的奮力一擊。讓奧勒良和他的軍隊抱頭鼠竄,為女皇的戰旗再增加一抹亮色。羅馬的騎兵們,伊美亞戰役是你們的最後輝煌,奧勒良皇帝呀,你即位以來所向無敵,餘威震於殊俗,可是你的好運到頭了,今天你腳下的黃沙定是你的葬身之地。

哦,奧勒良皇帝故技重施,又命令兩翼的騎兵全體向後轉,卸去我軍的無敵衝鋒,讓我們一擊不中,想消耗我們的銳氣和體力,重現伊美亞的勝利。端坐在遠方高處金寶裝飾的駱駝背上的女皇,看到此情此景,綻放出難得的微笑。怎麼,親愛的皇帝陛下,又想玩這一套,又想靠太陽神幫忙嗎?沒關係,哀家早已洞悉其奸,你的騎兵不和我打,我的重騎兵的確追不上,但是把你們逐出戰場已經足夠了,我的重騎兵已經繞到了你們中央步兵的背後。皇帝陛下呀,你忘了我還有步行弓箭手吧,我軍的弓比你們的強勁有力,我的弓箭手訓練有素,百步穿楊。我要讓他們向你的步兵傾瀉箭雨。如果你的步兵按兵不動,我軍就繼續射,屠殺你們。你要是讓步兵向前推進,那麼我以步兵為砧板,你中軍背後的我軍重騎兵為刀斧,粉碎你的步兵,那時即使你能率領輕騎兵逃走,你的5萬步兵卻已經覆沒了,你敗局已定,喜禍樂亂的羅馬將士們,一定會像你殺害伽利埃努斯一樣,割斷你的喉管。傳令:步行弓箭手前進,向敵人射擊。讓勇敢的騎兵們繼續追擊,把敵人的騎兵趕得遠遠地,只要他們不干擾哀家摧毀奧勒良的步兵就夠了。

隨著女皇的一聲令下,帕爾米拉步兵整體前壓,進入射程後張弓搭箭,向羅馬中央的步兵傾瀉箭雨,羅馬步兵們紛紛舉起盾牌,即便如此仍不斷有人中箭倒地。那些裝甲單薄、只有血氣之勇的中東新兵們,傷亡更加慘重,與堅韌的羅馬步兵不同,許多即使沒被射中要害的,也滿地打滾,痛苦的哀號之聲不絕於耳。心如鐵石的奧勒良皇帝對步兵遭到的遠程打擊,似乎視而不見,他冷酷的眼神,緊盯著漸行漸遠的敵我騎兵。我看見了,帕爾米拉的騎兵們,你們貪功心切,復仇心急,追擊的太猛了。我看見了,你們的隊形亂了,身體疲勞了,你們盔歪甲斜帶朗袍松、轍亂旗靡;啊,是不是腳下的沙土太軟了?有的馬馬失前蹄,撲倒在地,有的騎兵坐不住馬鞍橋(當時沒有馬鐙),翻身墜馬。好了,機會到了,朕等的就是這個時刻。傳令騎兵小夥子們,掉轉馬頭,沾上去,與敵人面對面肉搏,只要重騎兵失去了速度,沒了衝擊力,肉搏起來,你們的優勢並不明顯。

嗯,雙方的騎兵都完全失去速度,糾纏在一起開始了近身肉搏,他們用長矛、直劍甚至匕首互相攻擊,戰馬們也在用尖利的牙齒、粗壯的後肢互相啃咬和蹬踹,令人懷疑它們是否真的是食草動物。朕的騎兵小夥子們是好樣的,雖然甲弱盾小,卻仗著體力充沛,肉搏中沒有吃虧。機會來了。傳令:全體步兵向後轉,前後夾擊帕軍騎兵。

一直忍受著帕軍箭雨的羅軍步兵,立即行動起來。根本沒有鎧甲的巴勒斯坦步兵,跑的最快、沖得最猛。這些壯高大漢高舉釘頭大棒,嘴裏咕噥著旁人聽不懂聲音,不知是在咒罵敵人,還是給自己鼓勁,抑或是什麼讓自己刀槍不入的神秘咒語。一直在與羅馬、薩拉遜輕騎肉搏的帕爾米拉騎兵們,在烈日下奮力揮動長矛和短劍,早已氣喘吁吁、汗流浹背,完全是靠信念和毅力與敵人做死亡之舞。許多戰馬突然看到屁股後面,一群鬍鬚糾結、滿身油漬、如狼似虎的彪形大漢從背後嚎叫著沖上來,紛紛失去控制,要麼受驚亂跑,要麼完全失去鬥志,前腿跪地將騎士掀下馬來。饒是帕軍騎兵鎧甲堅固,也抵擋不住這些壯漢的碩大釘錘。這些打扮如赫勒克勒斯,力大如參孫(Samson,《聖經 舊約 士師記》中的大力士)的莽漢,用大棒卷起漫天血雨,大棒落處,聽到是頭碎骨斷的悶響,大棒抬起,帶起人馬身上的肉塊、腦漿和體液。腹背受敵的帕軍騎兵瞬間崩潰,並迅速被羅軍的衝擊波淹沒,轉瞬之間,一股股刺人毛孔的腥臭和惡臭,就隨著沙漠中的熱風,鑽進了每個活人的鼻孔。

遠處觀敵瞭陣的芝諾比婭女皇和奧勒良皇帝,也許沒有意識到,這是3世紀世界上最大的一場騎兵會戰。但是女皇的感官已經明白無誤的告訴她,自己的騎兵覆沒了,催人嘔吐的血腥味讓她的五官扭曲,心如刀絞。強忍著嘔吐的她意識到,沒有了騎兵就意味著敗局已定。果然,羅軍步兵再次向後轉、整體前壓,向帕軍中央陣地推進。羅軍騎兵則向兩翼張開,對帕軍側後迂回。下麵發生的就是例行公事了。本來肉搏能力就不如人的帕軍步兵們,眼睜睜看著騎兵兄弟全軍覆沒,已經心膽俱裂,與羅軍步兵一經接觸,立刻全線動搖。羅軍騎兵則利用這段時間,完成兩翼起飛,並立即向內旋轉,發起向心攻擊。頃刻之間,帕軍步兵全線崩潰,並四處逃竄,士兵們自相踐踏,造成了比敵人刀矛馬蹄更大的傷亡。即便如此,帕爾米拉的潰軍也極少有人能逃離戰場,羅馬輕騎兵們的四條馬腿,是送他們渡過阿卡倫河(Acheron,希臘神話的冥河)的免費單程船票。短短幾個小時內,整個戰場成了屠場,7萬帕爾米拉大軍,伏屍疆場,肝腦塗地,幾乎全軍覆沒。

又一次戰敗的女皇和宰達,這次沒敢回埃美薩,他們拋下都城中積攢多年的財寶物資,率領親隨向東逃往故都帕爾米拉,企圖依靠堅固的城防做最後一搏。獲勝的奧勒良皇帝,倒也不急於追趕芝諾比婭,而是以戰勝者的身份,以盛大的入城式,浩浩蕩蕩開進這個東方聖城。入城後,奧勒良派人接管女皇多年積攢下來的巨額財富,皇帝本人免冠徒跣,以最虔誠的心境,步入城中有數百年歷史的太陽神廟。在這裏他向太陽神獻上巨額佈施,並將自己登上皇位,和一系列輝煌勝利歸功於太陽神的庇佑。除此之外,作為埃拉伽巴盧斯之後,第一個確信無疑的太陽神信徒皇帝,他下令在羅馬興建更為輝煌壯麗的太陽神廟。

除了皇帝本人崇拜太陽神之外,從更深層次來說,奧勒良的太陽神改革,可能是受到古埃及太陽神阿吞崇拜(Aten, Aton)、基督教、祆教等一神教的影響,薩珊皇帝沙普爾支持摩尼創建、傳播摩尼教的啟發,奧勒良打算以索爾為核心,為羅馬帝國量身製作一個新宗教,並利用索爾這個羅馬傳統神明馬甲,重建羅馬共和國和帝國的光輝傳統,進而壓制基督教、祆教、摩尼教等純外來宗教。與前任埃拉伽巴盧斯的激烈改革不同,他採用了循序漸進的方式,其舉措主要有4條:

1 大大提高索爾在帝國諸神體系中的位置,但並不高於朱庇特/宙斯。

2 大修神廟,並將他從帕爾米拉帝國劫掠來的大量財寶佈施給索爾神廟,讓索爾神廟有足夠的財力擴大影響,並吸引英才為太陽神服務。

3 將元老院中的資深和精英人物,任命為索爾祭司,以此提高太陽神神職人員的社會地位。

4 從274年開始,每4年為紀念索爾組織一次全國性運動會。其模式類似於奧運會,奧運會的初衷是用來紀念希臘主神宙斯的。

參拜了太陽神、獻上貢品並修葺神廟,沒收了女皇府庫中的財寶,並讓將士們得到充分休整和分到足夠戰利品後,奧勒良率領盆盈缽滿的羅馬大軍再次踏上征程,他們的目標是女皇的最後堡壘—號稱堅不可摧的千年古城帕爾米拉。